Historischer Rückblick von Jochen von Nathusius

Die kommunale Gebietsreform von 1968 – ein Rückblick auf bewegte Zeiten, als die “neue” Stadt Fröndenberg ins Leben trat.

Die „neue“ Stadt Fröndenberg, wie wir sie heute kennen, ist hervorgegangen aus einer ersten Phase der kommunalen Gebietsreform des Landes NRW, die zum 1. Januar 1968 umgesetzt wurde.

Zuvor ein Rückblick

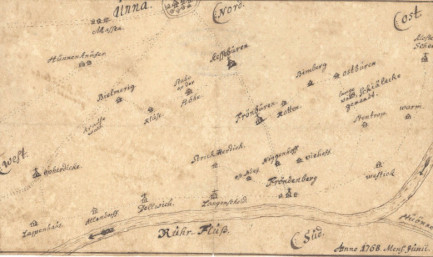

In den immerhin rund 610 Jahren zwischen der urkundlichen Ersterwähnung 1197 und dem Entstehen einer eigenständigen Verwaltung vor Ort Anfang des 19. Jh. gab es keine kommunale Verwaltung im heutigen Sinne. Das Sagen in den Dörfern hatte der Pächter des jeweils größten Bauernhofes (Schultenhof). Seit der Festigung der märkischen Landesherrschaft ab etwa 1250 oblag die Verwaltung den Unnaer Amtmännern, eingesetzt durch die Grafen von der Mark, später durch die Herzöge von Kleve-Mark.

Ab Mitte des 13. Jh. bis 1812 waren es auch die Äbtissinnen des Klosters Fröndenberg und späteren Damenstifts, sowie die Äbte des Klosters Scheda mit ihren Verwaltern (ebenfalls Amtmann genannt), die Fröndenberg nach innen und außen repräsentierten und viele interne Vorgänge regelten. Mitzureden hatten auch die Angehörigen des landsässigen Adels, gleichwohl sich deren Besitz wegen des größeren Besitzes der Klöster im Fröndenberger Raum in engen Grenzen hielt.

Auch der Einfluss der katholischen Geistlichkeit aus Menden und des Erzbistums Köln ist hoch anzusetzen im Alltagsleben der damaligen Bevölkerung, wenigstens bis zur Durchsetzung des ev. Glaubens nördlich der Ruhr ab Ende des 16. Jh. Ab dann hatte die evangelische Geistlichkeit ebenso erheblichen Einfluss auf das öffentliche wie private Leben. Immerhin stellte die ev. Kirchengemeinde Frömern in Person ihres Ortspfarrers Johann Diedrich v. Steinen Mitte des 18. Jh. den Generalsuperintendenten der Grafschaft Mark

Ein Einschnitt bedeutete die Machtübernahme von Brandenburg im bisherigen Herzogtum Kleve-Mark Anfang des 17. Jh. und Anfang des 18. Jh. das Entstehen des Königreichs Preußen mit dem steten Anwachsen einer staatlichen Bürokratie, die mehr und mehr von oben nach unten das Leben der Untertanen durch Vorschriften und Gesetze regelte und reglementierte. Mitte des 18. Jh. entstand mit der preußischen Kriegs- und Domänenkammer in Hamm ein Vorläufer der späteren Kreisverwaltung.

Fröndenberg bekommt „in der Franzosenzeit“ erstmals eine kommunale Selbständigkeit

Doch nach 1807 lag Preußen zunächst am Boden nach der militärischen Niederlage gegen Napoleon und musste alle Gebiete westlich der Elbe abtreten. Es entstanden zwei Musterstaaten nach französischem Vorbild. Das Königreich Westphalen und das Großherzogtum Berg. 1808/09 wurden die alten Ämter der Grafschaft Mark aufgelöst und das gesamte neu gebildete Großherzogtum Berg in Departements, Arrondissements, Kantone und Munizipalitäten neu gegliedert.

Zum ersten Mal in der Geschichte wurde Düsseldorf zu einer Landeshauptstadt für Teile Westfalens.

Der Raum Fröndenberg gehörte zum Ruhrdepartement, dessen Teilgebiet Arrondissement Dortmund und dem Kanton (Kreis) Unna.

Dabei erlangte Fröndenberg erstmals kommunale Selbständigkeit in den Grenzen der historischen (evangelischen) Kirchspiele Dellwig, Frömern, Fröndenberg und Bausenhagen. Diese wurden zusammengefasst als sogenannte Kirchspielsmarie unter Leitung eines Bürgermeisters (franz. Maire).

Erster Amtsinhaber war der Amtmann des Stifts, der nun bis zur Aufhebung des Stifts 1812 in doppelter Funktion das kommunale Leben bestimmte nach den Vorgaben aus Düsseldorf und Dortmund. Er hatte seinen Amtssitz (auch nach 1812) in einem nicht mehr stehenden Gebäude des Stifts etwa dort, wo sich heute die Musikschule der Stadt eingerichtet hat.

Die heutige Innenstadt mit Hohenheide und Westick hatte 1819 gerade einmal etwa 800 Einwohner; heute sind es 11.000 auf der gleichen Fläche!

Wie ging es weiter?

Nach der Niederlage Napoleons und dem Rückzug der Franzosen 1813/14 wurde mit der Bildung der preußischen Provinz Westfalen ab 1815 diese Gliederung auf unterer Ebene zunächst aufrechterhalten und schließlich 1843 neu definiert als Amt Fröndenberg innerhalb des Landkreises Hamm. Dieser Kreis bestand bis 1967 mit zwei wesentlichen Änderungen: Hamm schied als Großstadt aus dem Kreis aus und wurde ein eigener Stadtkreis mit einem Oberbürgermeister, sowie durch Verlegung der Kreisverwaltung nach Unna. Somit bestand der Kreis bis Ende 1967 aus den beiden Städten Unna und Kamen und den vier Ämtern Fröndenberg, Unna-Kamen, Pelkum und Rhynern.

Ganz kurze Zeit gehörten auch bis 1819 die Orte Wickede und Wiehagen zum Amt Fröndenberg auf Grund der Ausdehnung des Kirchspiels Bausenhagen in das kurkölnische Westfalen hinein. Bis auf die Bildung der Großgemeinde Langschede aus den Gemeinden Langschede, Dellwig und Ardey 1962, blieb es bis 1967 bei dieser 1819 eingeführten räumlichen Aufteilung.

Somit bestand das Amt aus der 1952 zur Titularstadt erhobenen Gemeinde Fröndenberg (gebildet 1902 aus den Gemeinden Dorf Fröndenberg, Stift Fröndenberg und Westick) und weiteren 15 Gemeinden. Jede dieser Gemeinden hatte einen Gemeindevorsteher und einen Gemeinderat. Als übergeordnetes Organ fungierte die Amtsversammlung mit Sitz in Fröndenberg unter Leitung eines staatlich eingesetzten Amtmannes. Ausführendes Organ war die Amtsverwaltung, nicht immer ganz klar zu trennen vom Aufgabengebiet der Fröndenberger Gemeindeverwaltung.

Die letzten zwei Jahrzehnte des Amtes

Nach dem zweiten Weltkrieg mit Wiederbeginn einer demokratischen Kommunalpolitik und Verwaltungstätigkeit, teilweise nach britischem Vorbild, wurde das Amt sowie die Gemeinden von einer „Doppelspitze“ geführt, bestehend aus den Gemeindevorstehern und einem Gemeindedirektor, bzw. aus dem Amtsbürgermeister und einem Amtsdirektor.

Die Rolle der Gemeindedirektoren übernahm für alle Gemeinden der Amtsdirektor. Aus dem Amtsdirektor wurde 1968 der Stadtdirektor.

Die Etablierung der Ämter als Instanz zwischen den einzelnen Gemeinden und den Landkreisen diente im Wesentlichen der Bündelung kommunaler Aufgaben, die die Organisations- und Finanzkraft einer einzelnen Gemeinde überfordert hätte. Dazu zählten u. a. der Straßen- und Wegebau, Wasser- und Abwasser, Polizeiverwaltung, Gewerbeamt, Wohlfahrtsamt (Sozialamt), der Schulbau oder das Standesamtswesen. Es gab ein, später zwei, zentral gelegene Standesämter in Dellwig (später nach Langschede verlegt) und in Fröndenberg, sowie ein zentrales Bauamt.

Beschlussfassendes Organ des Amtes war die Amtsversammlung, bestehend aus den Gemeindevorstehern, weiteren Gemeinderatsmitgliedern (je nach Größe der jeweiligen Gemeinde) unter Vorsitz des Amtsbürgermeisters, unterstützt vom Amtsdirektor und leitenden Beamten der Amtsverwaltung.

Es entstanden Synergieeffekte aber auch ein gewisses Spannungsfeld zwischen den nach der Deutschen Gemeindeordnung kommunalpolitisch selbständigen Gemeinden und der übergeordneten Amtsversammlung und ihren ausführenden Organen. Hier war viel Gesprächsbedarf und Fingerspitzengefühl der Agierenden von Nöten, um die Wünsche der Gemeinden als auch den Gesamtbedürfnissen des Amtes Rechnung zu tragen.

Die Gemeinden hatten unterschiedliche Einwohnerzahlen, unterschiedlich hohe Gewerbesteuereinnahmen und unterschiedliche Infrastrukturen, dem Rechnung getragen werden musste.

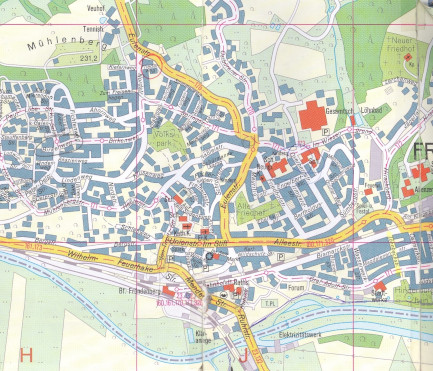

Die neue Stadt Fröndenberg entsteht

Um dieses Spannungsfeld aufzulösen, räumlich größere Einheiten zu bilden und um finanzielle Spielräume zu erweitern, kam es zur kommunalen Gebietsreform

in NRW, wobei der Raum Dortmund-Unna Ende der 1960er Jahre zum Pilotprojekt wurde und andere Regionen erst Mitte der 1970er Jahre strukturell neu geordnet wurden.

Im Kreis Unna ging es darum, aus 75 unterschiedlich großen Kommunen leistungsfähige Gemeinden und Städte zu bilden, die mindestens 8.000 Einwohner und eine möglichst ausgewogene Wirtschafts- und Sozialstruktur haben sollten.

Es wurde eine Kommission gebildet, die sogen. Eising-Kommission, oder auch „Fliegende Kommission“ genannt, aus Vertretern aller Parteien im Landtag, sowie Vertretern der betroffenen Kreise und Sachverständigen.

Diese Kommission litt von Anfang an unter dem Druck, die skizzierte Vorgabe durchsetzen zu sollen bei gleichzeitig zu erwartender grundsätzlicher Ablehnung aller ihrer Vorschläge durch die betroffenen kleineren Gemeinden.

So war es aus Sicht der Handelnden verständlich, dass die Kommission stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte, gleichwohl war sie verpflichtet, die Einwände und Wünsche der Kommunen wenigstens zur Kenntnis zu nehmen.

Dieses „nur zur Kenntnis nehmen“ und von den Bürgern wahrgenommene „Geheimniskrämerei und Hinterzimmerpolitik“ unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit stieß auf massive Kritik und war gepaart mit einem manchmal ungeschickten Umgang der Kommission mit den Kommunalpolitikern vor Ort

und der Presse. Zwanzig Jahre nach dem Ende des NS-Staates herrschte noch viel Obrigkeitsdenken in den Köpfen der Verantwortlichen nach dem Motto: „Wir haben die Ahnung und die Übersicht und kommen aus der Landeshauptstadt Düsseldorf und ihr habt keine Ahnung und euch unterzuordnen“.

Das grundsätzlich in der Gemeindeordnung garantierte Recht auf Selbstverwaltung stand konträr zur Notwendigkeit, handlungsfähige Kommunen neu zu bilden, die den Herausforderungen der Zeit und den Ansprüchen der Bürger gerecht werden konnten.

Nach zweijährigen Beratungen wurde schließlich am 12.12.1967 für den Kreis Unna dessen neue Gliederung ab dem 1.1.1968 beschlossen.

Der Kreis Unna bestand nun nur noch aus 9 Kommunen, statt bisher 75.

Dies waren: Gemeinde Bönen, Gemeinde Holzwickede, Gemeinde Uentrop (1975 zur Stadt Hamm), Gemeinde Pelkum (1975 zur Stadt Hamm), Gemeinde Rhynern (1975 zur Stadt Hamm), Stadt Kamen, Stadt Unna, Stadt Fröndenberg und Stadt Bergkamen.

Hierbei wurde für das Gebiet der neuen Stadt Fröndenberg nicht 1:1 die Fläche des ehemaligen Amtes übernommen. Die bisherigen amtsangehörigen Gemeinden Billmerich und Kessebüren wurden der Stadt Unna als Stadtteile zugeordnet und die Gemeinde Bentrop unter Veränderung der Kreisgrenze, was eigentlich vermieden werden sollte, der Nachbarkommune Wickede im Kreis Soest zugeordnet. Eine Folge davon war z.B., dass die noch vom Bauamt des Amtes Fröndenberg geplante neue Volksschule in Billmerich (Liedbachschule) nun von der Stadt Unna errichtet wurde oder die Schulkinder in Bentrop nun die Schulen in Wickede besuchten.

Letzteres blieb jedoch Episode, da nach zähen Verhandlungen und höchst unterschiedlich verlaufenen Meinungsbildungsprozessen innerhalb des Dorfes,

Bentrop 1969 doch noch der Stadt Fröndenberg zugeordnet wurde, allerdings mit Änderung der Kreisgrenze, da Gemarkungsteile (Scheda und Grüner Baum) endgültig an die Gemeinde Wickede fielen.

Nicht entsprochen wurde dem Wunsch der Großgemeinde Langschede, selbständig zu bleiben, da hier weit weniger als die für eine Kommune geforderten 8.000 Einwohner lebten. Ebenso verworfen wurde der Plan, aus den oberen Palzdörfern zusammen mit den Dörfern entlang des Hellwegs östlich von Unna eine Großgemeinde Hemmerde zu bilden.

Nicht verändert wurden die Grenzen der ev. Kirchengemeinden. So gehört bis heute der Unnaer Stadtteil Billmerich ebenso zur Kirchengemeinde Dellwig wie Kessebüren weiterhin zur Kirchengemeinde Frömern.

Obwohl es bereits vor 1968 zahlreiche kommunale Gebietsveränderungen gegeben hatte, zu erinnern ist auch an die Kreisgebietsreformen im Ruhrgebiet Mitte der 1920er Jahre, so begann mit der Umsetzung des „Unna-Gesetzes“ zum 1.1.1968 eine flächendeckende ganz NRW betreffende Gebietsreform, die etwa 1975 abgeschlossen war.

In der alten Bundesrepublik blieben insgesamt von bisher 24.000 Gemeinden 8.500 übrig, von bisher 425 Landkreisen blieben 237 erhalten, bzw. wurden neu gebildet. Zu denken ist hier beispielsweise an die neu gebildeten Kreise MK und HSK oder die Auflösung des Kreises Lüdinghausen, wodurch der Kreis Unna nach Norden und Nordwesten nochmals 1975 erweitert wurde (Selm-Bork und Werne). Auch die Großstadt Lünen wurde dem Kreis Unna zugesprochen. Durch die Auflösung des alten Kreises Iserlohn kam Schwerte an den Kreis Unna.

Am radikalsten wurden die Reformen in NRW und Hessen durchgeführt; andere Bundesländer gingen andere Wege, etwa durch Bildung von sogenannten Samtgemeinden (Niedersachsen) oder Bildung von Verwaltungsgemeinden und Ämtern (z.B. in Rheinland-Pfalz). Dies war insofern kurios, da letztere Verwaltungseinheiten (die Ämter), in NRW als nicht mehr zeitgemäß betrachtet, gerade aufgelöst worden waren.

Rückblickend blieben viele räumliche Veränderungen für die Bürger abstrakt.

Bis heute gehen ältere Bürger nicht für ihre Anliegen ins Rathaus, sondern weiterhin „auf´s Amt“. Die Amtsverwaltung war untergebracht in einem Gebäude östlich der 1925 errichteten Gemeindesparkasse, später auch in dessen Räumlichkeiten nach dem Neubau der Sparkasse 1955/56.

Auch heute noch gilt es für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft die Waage zu halten zwischen der Schaffung eines gewollten Zusammengehörigkeitsgefühls einerseits und andererseits den ebenso gewünschten Erhalt dörflicher Strukturen in Form von Vereinsleben, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten als „Kitt der Gesellschaft“.

Eine bleibende und ständige Herausforderung vor dem Hintergrund einer sich immer ausdifferenzierenden Gesellschaft am Rande der Metropolregion Ruhrgebiet.

Es gab nicht nur die Gebietsreform von 1968

Bedeutend war eine weitere Reform am Ende der 1960er Jahre, die viele Bürger weit mehr berührte – die Auflösung der Volksschulen in den Dörfern, die nur zu einem kleinen Teil als Grundschulen für die Klassen 1-4 erhalten blieben, während die Schüler und Schülerinnen ab der 5. Klasse zentral gelegenen Haupt-, Real- oder gymnasiale Schulen zugewiesen wurden; 1969 wurde die Gesamtschule Fröndenberg eröffnet. Zwei neu gebildete Hauptschulen in Fröndenberg und Langschede blieben für zwei Schuljahre eine kurzlebige Episode.

Einerseits wurden den Dörfern ein historisch gewachsener wichtiger Teil der integrierenden Infrastruktur genommen und Zehntausende von Kindern in NRW „Fahrschüler“, andererseits garantierten die weiterführenden Schulen und die größeren verbliebenen Grundschulen ein verbessertes Bildungsangebot.

Ein differenzierterer Unterricht, das Ende der gemeinsamen Unterrichtung mehrerer Klassen in einem Raum durch eine Lehrkraft und manch andere pädagogisch oder auch räumlich nicht mehr zeitgemäße Anachronismen verschwanden mit den sog. „Zwergschulen“.