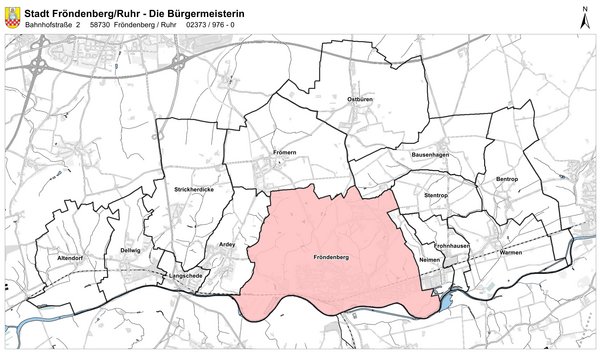

Stadtteil Fröndenberg-Mitte

Die Sehenswürdigkeiten und Objekte in Fröndenberg-Mitte sind in zwei beschilderten Stadtrundgängen enthalten mit den zwei Schwerpunkten

Historisch (ein Rundgang im Stiftsviertel und im Stadtkern mit Stationen und Hinweistafeln zu historisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen)

Kunst/Kultur/Industriegeschichte (ein Rundgang durch Innenstadt und Himmelmannpark mit Westfälischem Kettenschmiedemuseum und Kulturschmiede)

In und um die Stadtmitte sind folgende Einrichtungen und Objekte interessant:

Das Rennradmuseum am Marktplatz, das Heimatmuseum im Dachgeschoss des historischen Stiftsgebäudes, das Möller-Kraftwerk an der Ruhr, die Steinskulptur auf dem Harthaer Platz an der Alleestraße, das Eulendenkmal an der Eulenstraße/Höhe Einmündung Nordstraße, die Edelstahlskulptur „Swinging Circles“ des Künstlers Jan Köthe auf dem Gelände des Golfplatzes Gut Neuenhof an der Eulenstraße, dem Mühlenstein-Denkmal mitten im gleichnamigen Wohngebiet. Zu Fröndenberg-Mitte gehören die Ortslagen Westick und Hohenheide, denen eigene Kapitel gewidmet sind.

Der etwa 14 Meter große Hochleistungs-Trichterstofffänger aus dem Jahr 1952 ist ein Relikt aus der früheren Papierherstellung durch die Firma Himmelmann. Deren Geschichte geht bis ins Jahr 1853 zurück, als der Mendener Rittergutsbesitzer Wilhelm von der Becke die alte Stiftsmühle erwarb, mit Teilhabern eine Firma gründete und die Produktion von Pappen und Papier aufnahm. 1866 übernahm der 25jährige Wilhelm Himmelmann als Direktor die Leitung des Betriebes; er wurde 1874 gleich-berechtigter Teilhaber und seither trug die Firma den Namen Himmelmann & Co. Die Papierfabrik erlebte über Jahrzehnte wirtschaftliche Höhen und Tiefen. In den 1970er Jahren wurde der Wettbewerbs-druck immer größer; 1982 endete nach 128 Jahren die traditionsreiche Papierproduktion mit der Stilllegung des Werkes in Fröndenberg. Die erste Fabrik der Ruhrstadt war damit Geschichte und daran erinnert heute der markante Trichter Die Funktion des Trichters – es gab ursprünglich drei davon auf dem Gelände – lässt sich mit einem Kaffeefilter vergleichen: Das aus der Papierfertigung anfallende verunreinigte Wasser wurde filtriert, so dass Wasser und die zurückgewonnenen Fasern, Lein- und Füllstoffe danach wieder der neuen Papierproduktion zugeführt werden konnten; das war eine frühe Form des effektiven Recyclings.

Nach dem endgültigen Ende der Papierfabrik Himmelmann im Jahr 1982 gab es verschiedene Vorstellungen in der Stadt, was mit der ehemaligen Industriefläche an der Ruhr geschehen sollte. Das alte Betriebsgelände diente auch als Kulisse für einige Szenen des Satire-Films „Schtonk!“, der 1992 in die Kinos kam. Im Zuge der Dreharbeiten sprengte man einen Teil der alten Fabrik. Nach anschießendem Abriss blieben nur die äußeren Ziegelmauern des ehemaligen Strohlagers erhalten, wurden restauriert und gesichert. Daneben blieb das ehemalige Magazin- und Strohhäcksel-Gebäude stehen; dort zog 1999 das ehrenamtlich getragene Kettenschmiedemuseum ein.

Einer der drei großen Hochleistungs-Trichter-Stofffänger der Papierfabrik blieb stehen. Der 14 Meter hohe Koloss aus Stahl wurde am 30.12.1996 zum Baudenkmal erklärt und saniert. Maßgeblichen Anteil daran hatte Prof. Markus Lüpertz, der sich für die Erhaltung des Industriedenkmals einsetzte. Der Künstler schuf ein großformatiges Bild des Trichters und ließ davon 120 Drucke erstellen. Der Verkaufserlös war die Basis für die Restaurierung des verrosteten und nicht mehr standsicheren Trichters. Seit 1997 trägt der Trichter die Initialen „ML“. Höchstpersönlich stieg Kunstprofessor Prof. Markus Lüpertz auf die Leiter und signierte in 7 Metern Höhe den Trichter, erklärte ihn zum Kunstwerk und zum Wahrzeichen des Parks und der Stadt.

Seit seiner Eröffnung am 9. Mai 1999, ist das KettenschmiedeMuseum einzigartig in Deutschland und für Fröndenberg/Ruhr nicht nur für Touristen eine Attraktion. Mit dem Erwerb der Kettenmaschinen sowie der Heimat des Museums im ehemaligen Magazin- und Strohhäksellager der Papierfabrik Himmelmann legte die Stadt Fröndenberg/Ruhr früh den Grundstein. Jedoch erst die kreativen Ideen und das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Kulturvereins machten das KettenschmiedeMuseum als Teil des Kulturzentrum.Ruhr zu einem Leuchtturmprojekt mit einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Von der ersten Idee im Jahr 1988 bis zur Eröffnung war es ein langer Weg. Auf der ca. 6 ha großen ehemaligen Industriefläche stand die Papier- und Kartonfabrik Himmelmann, die im Jahr 1982 geschlossen wurde. Fast alle Bauwerke wurden 1990 abgerissen und die Bahngleise entfernt. Nur die äußeren Mauern des ehemaligen Strohlagers blieben erhalten, wurden restauriert und gesichert. Daneben blieb das ehemalige Magazin- und Strohhäcksel-Gebäude erhalten und beherbergt heute das Kettenschmiedemuseum.

1994 gründete sich der Förderverein Kulturzentrum Fröndenberg e.V. mit dem Ziel, das kulturelle Leben in Fröndenberg durch den Aufbau eines Museums zur 150jährigen Geschichte der „Stadt der Ketten“ lebendig zu erhalten. Seit etwa 1830 wurden vor Ort in über 400 sogenannten „Heimketten-Schmieden“ Ketten hergestellt. Meist waren es Landwirte, die sich über die Wintermonate mit „hausgemachten“ Ketten ein lohnendes Nebeneinkommen erwirtschafteten.

Die zunehmende Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließ in der Stadt an der Ruhr kleine und große Fabriken zur Kettenherstellung entstehen. Die frühe Spezialisierung auf das Schmieden schwerer Schiffs- und Ankerketten trug zum wirtschaftlichen Erfolg bei und die Erzeugnisse aus Fröndenberg gingen in alle Welt. In der Blütezeit arbeiteten über 4.000 Menschen in der Kettenindustrie vor Ort. Die Inflation 1922/23 und die Weltwirtschaftskrise 1929 machten auch vor der Kettenindustrie nicht halt, aber nach dem 2. Weltkrieg florierte die Produktion erneut. In den 1980er Jahren waren die Kettenfabriken vor Ort nicht mehr konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt und die Ära der Kettenproduktion in Fröndenberg war zu Ende. Wenige hochspezialisierte Kettenfirmen existieren noch im benachbarten Umfeld und behaupten sich durch Qualität und Innovation gegen die weltweite Konkurrenz.

In Fröndenberg an der Ruhr erinnert das Westfälische Kettenschmiedemuseum an die prägende Geschichte der Stadt als Kettenstadt. Aus zahlreichen ehemaligen Kettenfabriken wurden die Maschinen für die Kettenherstellung zusammengetragen, restauriert und wieder funktionsfähig gemacht. Das Schmiedefeuer mit der Transmissionsanlage aus dem Jahr 1910 stammt aus der ehemaligen Ruhrland Kettenfabrik Wilhelm Prünte. Ehrenamtliche Museumsführer zeigen Besuchern die Funktion der Maschinen. An bestimmten Terminen brennt das Schmiedefeuer und der Schmied zeigt sein altes Handwerk.

Erstmals wird dieses markante Gebäude im Jahr 1693 urkundlich als Gasthaus erwähnt. Es ist somit das zweitälteste Gasthaus von Nordrhein-Westfalen. Hier wurden einst Besucher und Gäste der Fröndenberger Äbtissinnen und Stiftsdamen beherbergt und verköstigt.

Im hinteren Hof war zu Zeiten von Postreitern eine Umspannstation für Pferdefuhrwerke eingerichtet. Noch bis ins 20. Jahrhundert gab es an gleicher Stelle eine Viehstation mit Stall und Waage. Bevor der eigentliche Handel stattfinden konnte, wurde das Vieh zwecks „Entleerung“ hier untergebracht, später gewogen und dann an die umliegenden Metzgereien verkauft. Sehr häufig war dieser Handel Anlass zu ausgiebigen Feiern mit Bier und frischer Fleischwurst in der angrenzenden Gaststube.

Ab 1900 wurde der Gasthof von der Familie Lücke jahrzehntelang betrieben, bevor er von der Familie Anton Schulte und danach von Familie Hugo Degener übernommen wurde. Seit den 1930er Jahren wird die Firma Union als Besitzer des Gebäudes genannt.

Anfang der 1980er Jahre fand der Wechsel auf die Fa. ALDI statt, die bis 2011 direkter Ansprechpartner für die Pächter blieb. Im Zuge der Stadtkernsanierung war zunächst vorgesehen, das baufällige Gebäude abzureißen. Doch im Mai 1986 wurde das Haus endgültig unter Denkmalschutz gestellt, verfiel aber weiterhin zunehmend. Der hofseitige Saalanbau wurde 1990 abgerissen. Mit Zuschüssen der staatlichen Denkmalförderung wurde das Gebäude aufwändig restauriert und das schöne Fachwerk ist in alter Pracht zu sehen. Nach der Renovierung übernahm ein neuer Pächter die Gastwirtschaft.

Rennradmuseum – wieso in Fröndenberg? Das wird sich manch einer fragen, dem Fröndenbergs Radsportgeschichte nicht bekannt ist. Es fing mit Hugo Rickert an, der am 20. März 1928 in Fröndenberg geboren wurde und in Dortmund eine Werkstatt und ein Geschäft für Fahrräder betrieb. Er baute Rahmen für Rennräder, die bei olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ganz vorne mitfuhren. Hugo Rickert besaß unter Rennradfahrern Kultstatus.

Die Firma UNION stellt vom Beginn des vorigen Jahrhunderts an als größter Arbeitgeber der Stadt Fahrradzubehör her. Diese Firma unterstützte den Radsport und war Sponsor zahlloser Rennen in der Innenstadt oder auf der schweren Bergrunde über „die Eule“. Eine kurze aber intensive Phase erlebte Fröndenberg mit dem UNION-Profi-Rennstall von Anfang der 90er Jahre bis 1993. Das Ende kam mit dem Niedergang der Fa. UNION. Mitglied dieses Rennstalls war der damals noch wenig bekannte junge Erik Zabel aus Ost-Berlin, der eine Fröndenbergerin heiratete, zeitweise in der Stadt wohnte, bevor Unna sein Wohnort wurde. Erik Zabel machte im Radsport Karriere und ist ihm beruflich noch verbunden.

Auf der Höhe der steil ansteigenden Eulenstraße in Fröndenberg steht seit 1987 das Radsport-Denkmal, „die Eule“; der ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Der Radsport ist aus Fröndenberg nicht wegzudenken und genau da fügt sich nun die noch junge Geschichte des Rennradmuseums in der Stadt an.

Der gebürtige Fröndenberger Andreas Grünewald suchte für seine Sammlung mit über 100 Rennrädern einen würdigen Platz und Ausstellungsräume. Bei einem Besuch von Verwandten in der Heimatstadt kam es zum ersten Kontakt mit dem Westf. Kettenschmiedemuseum, wo Andreas Grünewald seine Idee vorstellte. Die Verbindung waren die Fahrradketten, die in den Fröndenberger UNION-Werken hergestellt worden sind. In einer kleinen Vitrine des Kettenschmiedemuseums sind Fahrradketten der UNION ausgestellt und es ist naheliegend, die Firmengeschichte der UNION aufzuarbeiten und darzustellen.

Die Rennräder des Andreas Grünewald haben über Umwege zwischenzeitlich ein Domizil gefunden: Ein leerstehendes Ladenlokal am autofreien Marktplatz in der Stadtmitte - ganz in der Nähe des RuhrtalRadweges - dient als Ausstellungsraum für Rennräder & Co. Der Verein „Rennradmuseum Fröndenberg e.V.“ wurde gegründet und baut die Ausstellung auf; die Eröffnung wird in 2022 angestrebt. Im Museum soll die Entwicklung der Rennräder sowie der technischen Entwicklung vom 19.ten Jahrhundert bis heute gezeigt werden. Dazu sollen Geschichten zu den Fahrern und der legendären Rennen und den herausragenden Fahrern erzählt werden.

Kurz vor 1230 entstand ein Nonnenkloster der Zisterzienserinnen auf dem Hassleiberg. Zunächst gefördert durch das Kölner Erzbistum und dessen Gefolgsmann Graf Otto von Altena entstanden ab etwa 1240 die Klosterkirche und umliegend Gebäude. Die Weihe der ersten fertiggestellten Bauteile Chor und Querhaus erfolgte 1258. Nach dem Tode des Grafen Otto im Jahre 1262 war der Kirchenbau noch unvollendet und es trat ein Stillstand ein, ehe das aus der Schlacht bei Worringen 1288 gegen Kurköln siegreich hervorgegangene märkische Grafenhaus den Bau bis etwa 1350 vollendete und die Kirche nach dem Tode des Grafen Eberhard II. im frühen 14. Jh. zur Grablege seiner Familie machte, nachdem bereits sein Onkel Otto von Altena im Bereich des Chores beigesetzt worden war.

Ungefähr 100 Jahre vor der Reformation wandelte sich das Kloster in ein freiweltlich-adeliges Damenstift. Ab Mitte des 17. Jh. wurde die Kirche zu einer Simultankirche: sie wurde durch die evangelisch-lutherische, die evangelisch-reformierte und die römisch-katholische Kirchengemeinde genutzt. Zum 1. Januar 1812 wurden alle noch bestehenden Klöster und Stifte in der Grafschaft Mark durch das napoleonisch ausgerichtete Großherzogtum Berg aufgehoben und vermögensrechtlich säkularisiert.

Heute befindet sich die Stiftskirche im Eigentum des Landes Nordrheinwestfalen als Rechtsnachfolgerin des preußischen Staates. In ihrer ursprünglichen Form ist die Kloster- und Stiftskirche als Saalkirche im romanisch-frühgotischen Stil mit Kleinquadern aus Gründsandstein erbaut. Der erste Bauteil - Chor, Vierung und Querarme - bestehen aus etwa quadratischen Jochen. Der Bau wurde fortgesetzt mit dem Ostjoch des Langhauses. Zwei etwas breitere Joche im Westen waren für die Nonnenempore nötig. Um 1300 wird der Bau der Obergaden und die Wölbung der Emporenjoche datiert. Die Ostfassade des Chores ist aufwändig gestaltet; über einer gestaffelten Dreifenstergruppe befindet sich eine große frühgotische Blendrosette mit einer Maßwerkfüllung, die in ihrer Art einzigartig in Westfalen ist. An den unterschiedlichen Bögen kann man die Zeit des Bauens und der Gestaltung der Kirche ablesen. Im vorderen Teil der Kirche finden sich Rundbögen aus der Zeit der Romantik; im hinteren Teil befinden sich gotische Spitzbögen. Aus der klösterlichen Zeit sind Reste des Kreuzgangs erhalten geblieben.

In der der Kirche erinnern zahlreiche Grabplatten an viele bekannte westfälische und niederrheinische Adelsfamilien. Von hoher Bedeutung ist das gotisch erhaltene Hochgrab des Grafen Eberhard II. von der Mark (gest. 1308) und von seiner Frau Irmgard von Berg (gest. 1293). Auffällig ist die große Grabplatte mit dem westfälischen Balken (Schachbrettmuster), stiller Zeuge der Grafen von der Mark. Um das Jahr 1500 wurde im Norden eine Sakristei angebaut. An die Stelle der 1826 abgebrochenen Nonnenempore trat eine dreiseitige Empore. Erst 1903 wurde der hohe Westturm aus Ruhrsandsteinquadern angebaut. Zwischen 1979 und 1985 wurde die Kirche umfassend restauriert und bis auf den Turm verputzt und weiß gestrichen. Die nächste Renovierung anlässlich des 800jährigen Jubiläums der urkundlichen Erstnennung des Frauenklosters ist 2030 geplant.

Ende der 1650er Jahre begann der Bau eines neuen Abteigebäudes für das gemischt-konfessionelle Damenstift Fröndenberg. Der Bau aus massiven Bruchsteinen mit Fachwerkobergeschossen wurde 1661 vollendet und diente als Dienst- und Wohnsitz aller Äbtissinnen bis 1812. Mitte 1812 wurde das freiweltlich-adelige Damenstift rückwirkend zum 31.12.1811 seitens der Regierung des Großherzogtums Berg aufgehoben und ging über in Staatsbesitz. Lebenslang jedoch erhielten die Stiftsdamen weiterhin ihre Präbende und waren damit finanziell abgesichert. Die letzte Fröndenberger Stiftsdame verstarb Mitte der 1870er Jahre. Die letzte Äbtissin, die evangelisch-lutherische Lisette Clara v. Boenen aus dem Hause Berge im Vest Recklinghausen behielt ihr Wohnrecht im Abteigebäude und verstarb am 16.02.1819 und wurde südlich der Stiftskirche beigesetzt.

Nach Auflösung des nur wenige Jahre existenten Großherzogtums Berg ging der Besitz des Abteigebäudes 1813/14 auf den Staat Preußen über. Bei einem Großbrand Ostern 1814 im Bereich rund um die Stiftskirche brannten auch das katholische und das lutherische Pastorat ab. Den beiden Pfarrern wurde das leerstehende Abteigebäude als Dienst- und Wohngebäude zugewiesen. Umfangreiche Umbauten waren notwendig, die sich bis in die 1850er Jahre hinzogen. 1878 wurde der spätere Widerstandskämpfer Wilhelm zur Nieden in diesem Gebäude geboren. Um 1900 entstand an der nördlichen Seite ein Anbau.

Bis 1917 war hier die höhere Töchterschule unter Fräulein Koch aus Wickede untergebracht; später wurden die Räume für Gruppen der Gemeinde genutzt. Durch den Neubau eines Pfarrerhauses an der Eulenstraße für den evangelischen Pfarrer wurde die Wohnung im nördlichen Teil des Stiftsgebäude Anfang des Jahrhunderts frei. Der südliche Teil blieb nach wie vor Pastorat für den Pfarrer Bernhard Schröder, den Erbauer der Marienkirche. Vom 25. Juli 1911 bis zu seinem Tode am 23. August 1958 folgte Heinrich Schmallenbach, Geistlicher Rat, Ehrendechant und Ehrenbürger der Stadt. Dessen Nachfolger bewohnte das alte Pastorat nicht mehr, vielmehr wurden jetzt Familien darin untergebracht (Günter Renzing und Theo Renzing 1959–1969).

Noch im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde hatte diese dort ihr Vereinshaus. Im Obergeschoss war die Hausmeisterwohnung, die von der Familie Wilhelm und Elfriede Löer mit ihren sechs Kindern bewohnt wurde. Mitte der 1950er Jahre kaufte die Stadt Fröndenberg das Gebäude. Im Dachgeschoß befindet sich seit 1961 das Heimatmuseum, das vom Heimatverein Fröndenberg e. V. ehrenamtlich geführt wird. 1978/79 wurde das Stiftsgebäude kernsaniert. Die Restaurierung wurde vom Land NRW als herausragend ausgezeichnet. Der Anbau aus der Jahrhundertwende an der Nordseite wurde im Zuge der Sanierung abgerissen, da er als „Fremdkörper“ am Gebäude gesehen wurde.

Im unteren Stockwerk entstand eine Gastronomie, der „Stiftskeller“. Im Erdgeschoss wurden ein großer Sitzungssaal und ein Fraktionszimmer untergebracht. Der große Saal wurde seither auch für die „Stiftskonzerte“ unter Regie des Freundeskreises Fröndenberger Stiftskonzerte e. V. genutzt. Im Obergeschoss befand sich einige Jahre die Stadtbücherei, die Anfang der 2000er Jahre an den Marktplatz umzog.

1954 gründete sich der Heimat- und Verkehrsverein in Fröndenberg. Seit dem 10.12.1961 ist die Heimatstube (später Heimatmuseum genannt) im Dachgeschoss des historischen Stiftsgebäudes untergebracht. Das Museum wird durch Ehrenamtliche betrieben und zeigt in verschiedenen Bereichen, wie die Menschen in früheren Zeiten gelebt und gewohnt haben. Die Ausstellung wird um einige interessante Exponat sowie steinzeitliche Funde und Fossilien bereichert.

Besonderheiten sind eine Urkunde aus der Zeit um 1230, in der Wrundeberg (Fröndenberg) erwähnt wird sowie ein Ablassbrief von Papst Benedikt VII aus dem Jahr 1341. Daneben gibt es einmalige Exponate wie das sog. Spottuch aus der Zeit von 1841/42. Auf einer kunstvoll und farbenfroh bemalten Stoffbahn werden in sieben Szenen die Auseinandersetzungen zweier einflussreicher Männer dieser Zeit bildlich darstellt: Der Gutsbesitzer Heinrich Schoppe (1782-1859) und der Gutsbesitzer Kaspar Schulze-Dellwig (1791-1859), der zugleich Bürgermeister war, hatten Streit auf verschiedenen Ebenen und Gutsherr Schoppe protestierte in drastischen Bildern gegen seinen Widersacher.

Im „Schoppezimmer“ des Heimatmuseums zeigen Gemälde den alten Ruhrübergang in Langschede, das Wohngebäude der Familie Schoppe und Angehörige dieser vermögenden Gutsbesitzerfamilie aus Langschede. In Glasvitrinen ist wertvolles Geschirr der Familie Franz und Elfriede Schoppe ausgestellt; das Besteck trägt das Monogramm der Familie.

Das Museum zeigt im „Wohnzimmer“ Möbel aus dem Haus eines wohlhabenden Direktors um 1880. In einem restaurierten Schrank aus dem ehemaligen Hotel Wildschütz ist das erhalten gebliebene Hotelgeschirr ausgestellt. Ein Hingucker ist ein elegantes Hochzeitskleid ohne Knöpfe oder gar Reißverschlüsse; das Kleid wurde nach dem Anziehen passgenau zusammengenäht.

In der „Bauernstube“ befindet sich Mobiliar aus dem 18./19. Jh. und die „Wohnküche“ zeigt einen Kohlenherd, Möbel und Alltagsgegenstände aus der Zeit um 1910/1920. Damals war die Küche der Mittelpunkt des Hauses und oft der einzige beheizte Raum im Haus.

Das „Äbtissinnenzimmer“ vermittelt einen Eindruck aus der Zeit ab etwa 1550, als sich das Frauenkloster in ein freiweltlichadeliges Damenstift wandelte. Dort ist eine Lutherbibel aus dem Jahr 1703 ausgestellt, die sich im Besitz des Stiftes befunden habe soll.

Weitere Unikate des Museums und zugleich Spuren jüdischen Lebens in Fröndenberg sind die „Mesusah“ (der Haussegen in hebräischer Spräche) aus dem benachbarten Haus Bernstein sowie die alte, mit Nägeln beschlagene Haustür des Hauses Eichengrün, das in der Nähe des Stiftsgebäudes stand und 1963 abgerissen wurde.

Eine Kuriosität und seit 1961 in der Sammlung des Heimatmuseums ist ein ausgestopfter Sägefisches namens Napoleon.

Gebaut wurde diese Kirche, um den katholischen Christen ein geistiges Zuhause zu geben. Bisher mussten sie ihre Gottesdienste zusammen mit der evangelischen Bevölkerung in der benachbarten Stiftskirche feiern. Das seit Jahrhunderten bestehende Simultaneum der Konfessionen in der historischen Stiftskirche hat dennoch weiterhin Bestand, denn einmal im Jahr, im September, findet ein katholischer Gottesdienst in der Stiftskirche statt.

Im Jahr 1884 trug Bischof Franz Kaspar Drobe dem Pfarrer Joseph Bernhard Schröder auf, eine eigene Kirche zu bauen. Nach zehn Jahren Vorarbeit der Planung und Sammlung von Geldern konnte am 4. Juni 1893 der Grundstein für die neue katholische Kirche gelegt werden. Der neugotische Bau wurde nach Plänen des Bonner Architekten Franz Langenberg durch das Bauunternehmen Plaßmann aus Soest errichtet.

Das Kirchengestühl wurde gebraucht aus Iserlohn beschafft; die Bronzeglocken fertigte die Gießerei Otto aus Hemelingen bei Bremen. Etwa 120.000 Mark kostete der Neubau, finanziert aus Spenden, Kollekten und Schenkungen sowie durch eine Anleihe bei der königlichen Regierung. Teile des Hochaltares standen ursprünglich in der abgebrochenen Klosterkirche in der Grafschaft bei Schmallenberg und kamen über Attendorn nach Fröndenberg.

Einige wertvolle Kunstgegenstände aus der Stiftskirche gingen einvernehmlich über in den Besitz der Marienkirche, so zwei hölzerne Leuchter-Engel (um 1400) und ein kleinerer Flügelaltar aus vergoldetem Kupfer (eine filigrane, wertvolle Arbeit aus dem 14. Jh.). Im Oktober 1894 feierte die Gemeinde die erste Messe im neuen Gotteshaus. Am 10. August 1895 weihte Paderborns Bischof Hubertus Simar die Kirche zu Ehren der seligen unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria und des heiligen Märtyrers Maruritius.

Am 12. März 1945 bombardierten die Alliierten die Kernstadt Fröndenbergs, vornehmlich die Bahn- und die Industrieanlagen der Firmen UNION und Kettenfabrik Prünte. Bei diesem Luftangriff trafen drei Sprengbomben die Marienkirche. Dach, Schiff und Inneneinrichtung der Kirche wurden zerstört, während die Außenmauern standhielten. Der Turm blieb verschont. Bis 1950 wurde die Kirche wiederaufgebaut und in den folgenden Jahren saniert, renoviert und umgestaltet. Nach den letzten Renovierungsarbeiten ist der Innenraum zu einem Gewölbe zusammengefasst worden.

Der Altartisch, aus Sauerländer Kalkstein geschnitten, ruht auf drei aus einem Grundstein hervorwachsenden Säulen. Über dem Altar befindet sich ein Hängekreuz. Ein ganz besonderes Stück ist der Tabernakel (Flügelaltar). Das Kunstwerk aus vergoldetem Kupfer stammt aus der Zeit um 1350 bis 1400. In der Bußkapelle finden wir die Imitation eines Kreuzes aus dem 13. Jh. Die Fenster enthalten wertvolle Verglasungen mit theologisch-liturgischer Aussagekraft. Die Glasmalereien der Fenster im Hauptschiff, den beiden Querschiffen, über dem Eingangsportal und den Seiteneingängen stammen vom Künstler Herbert Lorenz (1916-2013) und wurden 1967 aus Kathedralglas und Blei gefertigt.

40 Jahre später wurde die Kirche grundlegend saniert und es wurden Fenster geöffnet, die mit dem Wiederaufbau der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg zugemauert worden waren. Der Künstler Tobias Kammerer (geb. 1968) entwarf die farbenprächtigen modernen Fenster im Chorraum und in der Marienkapelle und die neuen Wandmalereien.

Die Steinskulptur steht als Symbol der Partnerschaft zwischen den Stadt Fröndenberg/Ruhr und der Stadt Hartha in Sachsen. Nach der „Wende“ und der Wiedervereinigung Deutschlands im Oktober 1989 haben zahlreiche Städte den Wunsch geäußert, dass zwischen den Städten der alten und der neuen Bundesländer partnerschaftliche Beziehungen entstehen sollen, um insbesondere den Verwaltungsaufbau zu fördern.

Nach vielfältigen Kontakten zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den offiziellen Stellen der Städte untereinander wurde am 01.06.1991 in der Stadt Hartha die Städtefreundschafts-Urkunde unterzeichnet. Der 20. Geburtstag der Städtepartnerschaft wurde vom 15. bis 17. Juli 2011 angemessen gefeiert. Eine große Delegation aus Hartha mit Bürgermeister Gerald Herbst an der Spitze wurde herzlich in Fröndenberg empfangen und die Städtepartnerschaft wurde erneut mit Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde besiegelt. Regelmäßig sind Besucher aus Hartha in Fröndenberg zu Gast: Sie nehmen am alljährlichen Volksradfahren teil und präsentieren auf der Messe Fröndenberg Kreativ die Kunst des Klöppelns. Umgekehrt besuchen die Fröndenberger mit ihrem Bürgermeister/ihrer Bürgermeisterin die Partnerstadt Hartha und erleben dort ein umfangreiches Programm zum Kennenlernen und zur Pflege der guten Kontakte.

Zum Zeichen der Verbundenheit hat die Stadt Hartha eine Steinsäule nach Art der Kursächsischen Postmeilensäulen gestiftet (ein Meilenstein, der Entfernungen und Gehzeiten bis auf eine Achtelstunde genau angibt). Die Säule steht auf dem Harthaer Platz. Steinmetzmeister Steffen Just aus Hartha (verstorben 2018) hat die Steinsäule aus Rochlizter Porphyr gestaltet. Dieses rötliche Material ist ein vulkanisches Gestein, das aus den aus den Ablagerungen eines pyroklastischen Dichtestroms entstanden ist. Porphyr wird in einem kleinen Steinbruch am Rochlitzer Berg in Sachsen seit vielen Jahrhunderten abgebaut. Es ist ein einzigartiges Vorkommen auf der ganzen Welt. Zahlreiche kunsthistorisch bedeutsame Bauwerke sind aus Rochlitzer Porphyr errichtet worden (Fürstenhaus, Altes Rathaus und Thomaskirche in Leipzig; Kunigundenkirche in Rochlitz, Basilika in Wechselberg, die Fundamentplatten des Brandenburger Tores u.a.

Anlässlich des Stadtjubiläums 800 Jahre Hartha/Sa. reiste eine große Delegation aus Fröndenberg/Ruhr auf Einladung des Bürgermeisters von Hartha, Ronald Kunze, zu den mehrtägigen Feierlichkeiten nach Hartha. Bürgermeisterin Sabina Müller unterzeichnete gemeinsam mit ihrem Amtskollegen am 29.09.2023 eine "Städtepartnerschaftsurkunde" und die Delegation aus Fröndenberg/Ruhr nahm am großen Festumzug in Hartha teil.

Im Jahr 1897 ging das erste Wasserwerk zur Versorgung der Bevölkerung mit aufbereitetem Trinkwasser aus einer Brunnenanlage an der Ruhr in Betrieb. Bauleiter und erster Verwalter des Wasserwerks war Ernst Moeller (1872-1954). Er entwickelte auch den Plan, dem Wasserwerk ein Elektrizitätswerk anzu-schließen. Das von Ernst Moeller entwickelte Geschäftsmodell von Kopplung der Wasser- und Stromgewinnung erwies und erweist sich bis in die Gegenwart als Erfolgsgeschichte. Nach dem 1. Weltkrieg konnte der stetig wachsende Energiebedarf nicht mehr durch das 1905 in Betrieb genommene E-Werk der Gemeindewerke gedeckt werden.

Werksdirektor Ernst Möller hatte bereits vor dem 1. Weltkrieg Pläne für ein Laufwasserkraftwerk an der Ruhr in der Gemarkung von Schwitten. Seine weitsichtigen Pläne scheiterten zunächst, doch dann wurde in den Jahren 1921 bis 1923 das nach ihm benannte und am 02. Juni 1923 in Betrieb genommene Möllerkraftwerk am südlichen Ruhrufer gebaut. Ernst Moeller führte die Gemeindewerke sehr erfolgreich, bis er aus politischen Gründen 1933 „kaltgestellt“ wurde. Reumütig holte man ihn 1939 zurück.

Mit seinem Können und Geschick überwand Ernst Moeller die schwierigen Jahre mit der Möhnekatastrophe, mit Hochwasserlagen und der Zerstörungen durch die Kriegsjahre und lenkte bis nach dem 2. Weltkrieg die Geschicke der Gemeindewerke.

Das Möller-Kraftwerk sichert bis heute den Energiebedarf der Industrie, des Handwerks du der Bevölkerung. Dem wachsenden Bedarf entsprechend wurde das Werk über die Jahre mehrfach modernisiert und erweitert.

Sehenswert ist der Innenbereich des Turbinenhauses. Dort befindet sich ein Kunstwerk ganz besonderer Art: Über 16 Meter erstreckt sich eine Mosaikwand aus feinen Keramiken. Sie wurde 1986 von Studenten der Münchener Kunstanstalten in Teilabschnitten erstellt und anschließend nach Fröndenberg transportiert. Stilisiert dargestellt sind der Wasserkreislauf, die Ruhrlandschaft, die Möhnesee-Staumauer, das Wasserwerk und die Silhouette vom historischen Ortskern Fröndenbergs.

Das alte Gebäude steht „jenseits“ der Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Menden/Sauerland. Das Wasserwerk wird von den Stadtwerken Fröndenberg – Wickede betrieben.

Das alte Wasserwerk ist nicht öffentlich zugänglich! Besichtigung ist nur mit Zustimmung und nach vorheriger Terminvereinbarung mit den Stadtwerken Fröndenberg – Wickede möglich

Das Wohngebiet auf dem Mühlenberg ist in den 1970/80er Jahren westlich oberhalb des alten Stadtgebietes entstanden. Die realisierte dichte Bauweise mit mehrstöckigen Mehrfamilienhochhäusern begünstigte eine Sozialstruktur, die vom Jugendamt des Kreises als „sozialer Brennpunkt“ deklariert wurde. 1981 gründete sich der Verein Mühlsteine e. V., der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die politische und kulturelle Bildung im neuen Wohngebiet zu fördern und eine kulturelle Identität zu schaffen. Bis 1986 erschien die Stadtteil-Zeitung „Mühlsteine“ mit einer Auflage von 1.200 Stück, die an alle Haushalte auf dem Mühlenberg verteilt wurde.

Eine Serie befasste sich mit den Straßennamen im Wohngebiet, die nach Widerstandskämpfern während der NS-Zeit benannt wurden. Auf Initiative des Vereins wurde ein Mühlensteine-Denkmal für die Opfer des Faschismus in der Nähe des Bürgerzentrums Mühlenberg am Ende der Von-Stauffenberg-Straße errichtet: Drei unterschiedlich große Mühlsteine, miteinander verbunden durch Ketten. Anlässlich der Einweihung am 8. Mai 1985 (dem 40. Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkrieges) fand der damalige ev. Pfarrer Detlev Wilke mahnende Worte. Was zwischen schwere Mühlsteine gerät, wird unweigerlich zermalmt und zermahlen. Die brutale nationalsozialistische Herrschaft zerstörte Menschen und ganze Bevölkerungsgruppen, die zwischen die Mühlsteine des faschistischen Systems geraten waren.

Die Ketten erinnern an die Gefangenschaft der Gedanken und Körper. Der kleinste Mühlstein stand für Pfarrer Wilke für die Männer und Frauen hier in Fröndenberg, die Opfer des Faschismus geworden sind und Schuld auf sich geladen haben, indem sie schwiegen oder aktiv mitwirkten. Der mittlere Mühlstein steht für die Widerstandskämpfer, die Opfer des Faschismus geworden sind. Zahlreiche Straßennamen erinnern an diese Menschen, die sich dem unmenschlichen Regime entgegengestellt haben. Der dritte, der größte Mühlstein, soll an alle Menschen erinnern, die Opfer wurden: Alle, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern umkamen, alle Toten, Verwundeten auf den Schlachtfeldern und in der Zivilbevölkerung, alle Geflüchteten, Vertriebenen, alle Opfer des Faschismus. „Nie wieder dürfen Menschen in Ketten gelegt und zwischen Mühlsteinen zerrieben werden.“

Das Eulendenkmal an der Eulenstraße etwa in Höhe der Einmündung Nordstraße hat eine besondere Bedeutung für Radsportinteressierte. „Die Eule“ ist ein unter Radrennfahrern bekannter Berg mitten in Fröndenberg/Ruhr. Seine 1.200 Meter Anstieg sind im Mittel 7,7 Prozent steil, die maximale Steigung beträgt 13 Prozent.

Die Fröndenberger Radsportgeschichte begann mit der Gründung eines Radsportvereins im Jahr 1931. Zu dieser Zeit produzierte die Firma UNION in Fröndenberg Teile für Fahrräder und unterstütze viele Jahre den Radsport. Das erste Profiteam des RV 1931 trug den Namen „Union-Fröndenberg“. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich Fröndenberg zu einer wahren Hochburg des Radrennsportes. Jährlich fanden in Fröndenberg die großen Rennen über die sechs Kilometer lange und schwierige Eulenbergrunde statt. 1999, 2006 und 2008 war „die Eule“ Bergwertung der Deutschland-Tour. Bei der Austragung des Rennens im Jahr 2006 konnte der Radsportler Erik Zabel dort im Alleingang einen für einen Sprinter untypischen Bergwertungspunkt gewinnen. Erik Zabel wohnte mit seiner Familie jahrelang in Fröndenberg und man konnte ihn oft auf einer seiner Trainingsfahrten sehen. Vater und Sohn, Erik und Rick Zabel, waren die schnellsten Fröndenberger Radfahrer, die in nur zwei Minuten die Eulenstraße von Anfang im Tal bei der Alleestraße bis zum Denkmal auf der Höhe hochfuhren.

Bereits in den 1980er Jahren entstand beim Radsportverein Unna und der Stadt Fröndenberg die Idee, „die Eule“ mit einem Denkmal zu würdigen. Der bildende Künstler, Schriftsteller und Designer Willi Kemper entwarf und fertigte die Holz-Skulptur, die Gustav Kilian am 19. August 1989 einweihte. Das Kunstwerk ist „Den Radsportlern aller Nationen“ gewidmet. Nach 26 Jahren hatten Wind und Wetter der Skulptur zugesetzt. Der untere Teil des Holzstammes musste durch einen Rotziegelsockel mit einer Platte und einer Fassung aus Edelstahl ersetzt werden. Durch die Unterstützung Fröndenberger Firmen und Sponsoren konnte die notwendige Sanierung des Denkmals umgesetzt werden und am 7. Oktober 2016 wurde offiziell zum zweiten Mal eingeweiht.

Vier ineinander verschlungene Ringe aus Edelstahl lenken vor dem Eingang des Golfclubs „Gut Neuenhof“ seit Anfang 2008 die Blicke auf sich. Das knapp zwei Meter hohe Kunstwerk mit dem Namen „Swinging Circles“ schuf der Dortmunder Künstler Jan Köthe. „Die vier Ringe sollen in ihrer formvollendeten Gestaltung den Golf-schwung aufnehmen und zugleich die Löcher der Golfrunde symbolisieren“, erklärte der Künstler sein Werk.

Jan Köthe, 1965 in Bonn geboren, lebt und arbeitet mit seiner Familie in Berlin. Er ist Edelstahlbildhauer und Aktionskünstler. Seine Arbeiten faszinieren den Betrachter durch den spannenden Dialog zwischen Material und einer überraschend neuen Formensprache. Jan Köthe verformt den Edelstahl in kaltem Zustand mit einer einzigartigen Technik in einer speziellen hydraulischen Presse. Der Charakter des Edelstahls - starr und kühl - scheint aufgehoben zu sein. Das Material nimmt eine organisch fließende Form an, scheint leicht, wandelbar und lebendig zu sein. Im Widerspruch liegt der Reiz der Kunstwerke. Die glänzenden und geschliffenen Oberflächen reflektieren das Licht und stellen eine Beziehung des Objektes zum umgebenden Raum her.

Jan Köthe und seine Kunstwerke sind mehrfach ausgezeichnet worden.