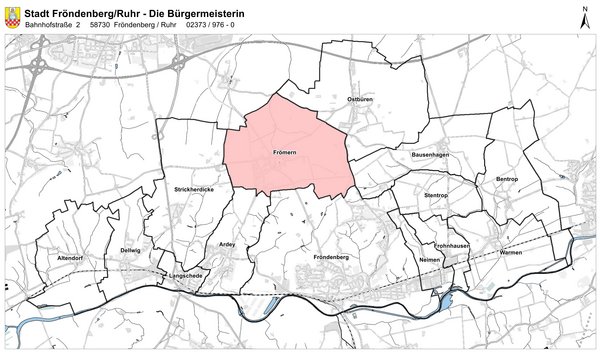

Stadtteil Frömern

Der Stadtteil liegt nördlich der Kernstadt Fröndenbergs und grenzt an die Nachbarstadt Unna. Verkehrswege von übergeordneter Bedeutung laufen durch den Ort: die Kreisstraße K 26 verläuft in Ost-West-Richtung; die Landstraße L 67 quert in Nord-Süd-Richtung, die Bahnlinie der Hönnetalbahn (Neuenrade-Balve-Menden-Fröndenberg-Unna) verläuft westlich der Bebauung in Nord-Süd-Richtung.

Die Wohnbebauung befindet sich relativ kompakt im südwestlichen Teil des Ortes. Durch die verkehrsgünstige Lage war die Nachfrage nach Bauland groß. Frömern hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem kleinen Dorf mit landwirtschaftlicher Prägung zu einem beliebten Wohnort für junge Familien gewandelt. Lange gab es vor Ort alles was einen Wohnort ausmacht: Bäcker, Metzger, Blumenladen, Stammkneipe, Restaurants, Bauernhöfe, Kirche, Gemeindehaus mit Jugendtreff, Seniorenwohnheim, Friedhof, Feuerwehr, Fußballplatz, Vereinsheim, Bahnhof und einige Gewerbebetriebe. Einiges davon ist Geschichte; Neues hat sich entwickelt oder angesiedelt und belebt den Ort. Der bebaute Bereich wird von großen landwirtschaftlich genutzten Flächen und Waldflächen umrahmt.

Hier finden sich auch geologische Besonderheiten, die es zu entdecken gilt. Der Ort wird erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1210 als „Wuroneburen“; in dieser Urkunde ist ein Geistlicher namens Lambertus Plebanus de Wuroneburen genannt und das ist die Überleitung zur sehenswerten Kirche in Frömern, der Evangelischen Johanneskirche. Das Kirchdorf Frömern mit den umliegenden Bauernschaften Kessebüren und Ostbüren wurde bis ins 13. Jh. „Buren“ genannt. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich der Ortsname über Vroneburen und Vronebern über Frönbern (ab 1705) bis zum heutigen Namen Frömern. Eng verknüpft mit der Kirche ist der Familienname „von Steinen“, einer weit verzweigten Pfarrerdynastie im märkischen Raum. Interessant sind außerdem der Alte Bahnhof, der Hof Sümmermann mit den verschiedenen Angeboten, das Baudenkmal Hof Backenberg sowie die Steinbrüche.

Ein genaues Datum vom Bau der Kirche ist nicht bekannt, vermutlich liegen die Anfänge etwa 1000 Jahre zurück. Die Lehnsherren in Frömern, die Grafen von Arnsberg, errichteten wahrscheinlich eine erste Kirche.

Das ursprüngliche Gebäude war eine romanische Hallenkirche. Im 13. Jh. wurden die Außenmauern erhöht, Kirchenschiff und Turmhalle gotisch eingewölbt. Im 14. Jh. wurde die Apsis durch einen gotischen Chor ersetzt. Schwer beschädigt durch einen Brand im Siebenjährigen Krieg wurde die Kirche erneuert; etwa 100 Jahre später wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, nur das Mauerwerk des 18 Meter hohen Turmes mit quadratischem Grundriss blieb erhalten. Die heutige Kirche wurde 1876 als dritte nachweisbare Kirche an dieser Stelle errichtet. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Kirche mehrfach renoviert, neugestaltet und ergänzt. 1949 erhielt die Johanneskirche ein neues Dreiergeläut für die im Krieg abgelieferten Glocken.

Das Innere der Kirche ist lichtdurchflutet durch insgesamt 18 hohe Fenster unter und auf der Empore. Die kunstvoll gestalteten Fenster stammen aus den Jahren 1986 bis 1995.

Welchem Künstler die kunstvolle Verglasung zugeschrieben werden kann, ist unbekannt.

Eng verknüpft mit der Kirche ist der Familienname „von Steinen“, einer weit verzweigten Pfarrerdynastie im märkischen Raum. Am ersten Advent 1545 feierte Pastor Heinrich von Steinen sen. mit seiner Gemeinde Frömern erstmals den Gottesdienst nach der Lehre Luthers und begründete somit dort vor Ort die Reformation. Sein Ur-Urenkel und berühmtester Sohn dieser Familie war der Historiker Johann Dietrich von Steinen, der das erste Standardwerk zur westfälischen Geschichte verfasste. Er wurde am 07.03.1699 in Frömern geboren, wurde im Jahr 1727 dort als Pfarrer eingeführt und starb am 31.08.1759 an gleichem Ort. Mit dem Tod seines Sohnes und Amtsnachfolgers endete die Pfarrerdynastie „von Steinen“ im Jahr 1797 in Frömern.

Vor den Stufen des Altares - unter einer ca. einen Meter dicken Schicht Bauschutt der 1761 abgebrannten Vorgängerkirche - befinden sich die Gräber der sieben Pastoren der Familie von Steinen. Bis auf das im Jahr 2001 freigelegte Grab des Johann Dietrich von Steinen sind die Gräber durch den Fußboden verdeckt.

In der Nähe der Kirche steht die sog. „Luther-Buche“. Der Baum wurde 1795 zum 250. Jahrestag der Reformation gepflanzt und steht im ehemaligen Pfarrgarten gegenüber der Johanneskirche. Die stattliche Buche hat einen Stammumfang von sechs Metern.

Der Ortsteil Frömern lag bis in die 80iger Jahre des 19. Jahrhunderts abseits von den Verkehrsanbindungen mit der Eisenbahn. 1882 gründete sich ein „Comité für die Errichtung einer Sekundärbahn Fröndenberg-Lünen“ und legte erste Entwürfe vor, die jedoch abgelehnt wurden. Erst 1894 erfolgte die Genehmigung durch die königliche Eisenbahndirektion Elberfeld durch Gesetz im preußischen Landtag. 1897 konnte endlich mit dem Bau eines vier Kilometer langen Streckenabschnitts von Frömern bis Unna-Kessebüren begonnen werden. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit, in der auch das Bahnhofsgebäude im Frömern als einzige Haltestelle entstand, wurde die Strecke kurz vor Weihnachten 1898 freigegeben. Am 2. Januar 1899 wurde sie mit der Fahrt einer bekränzten Lokomotive und geschmückten Bahnhöfen feierlich von der Bevölkerung in Betrieb genommen.

Der Bahnhof Frömern verfügte über ein stattliches Empfangsgebäude mit großem Wartesaal und mit Privaträumen für den Bahnhofsvorsteher. Ein Stellwerk und ein Güterschuppen wurden errichtet. Die Trasse vor dem Bahnhof war dreigleisig mit Hauptgleis, Ausweichgleis und Abstellgleis mit direkter Anfahrt an den Güterschuppen angelegt. Der Personenverkehr und der Gütertransport – hauptsächlich von Kohl und Zuckerrüben – konnten die hohen Betriebskosten nicht decken; die hohen Erwartungen und Ziele der Planer wurden nicht erreicht. Die Teilstrecke war jedoch von militärischer Bedeutung und bewahrte den Bahnhof Frömern bis zum Ende des kalten Krieges vor der Stilllegung. Die Deutsche Bahn löste den Bahnhof 1955 als selbständige Hauptdienststelle auf und gliederte ihn zunächst als Nebenstelle an den Bahnhof Fröndenberg-Mitte an.

1966 kam die die Vollangliederung. Seitdem wurde der Bahnhof Frömern nicht mehr durch einen Bahnhofsvorsteher bewohnt und bewirtschaftet. Im Jahr 1978 wurde das Bahnhofsgebäude stillgelegt; Ausweich- und Ladegleis wurden zurückgebaut. Der allgemeine Zugverkehr auf dem Hauptgleis blieb und bleibt; bis heute wird die Haltestelle in Frömern halbstündlich angefahren. Das Bahnhofsgebäude verfiel in der Folgezeit; die Deutsche Bahn hatte keine weitere Verwendung mehr dafür und verkaufte es an Privat. In den Jahren 1989 bis 1991 wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und das Gebäude wurde als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Privaträume, eine psychologische Praxis, ein Wohnheim für schwer erziehbare Jugendliche und eine Gipswerkstatt entstanden in dem Gebäude.

Auf Initiative der Eigentümer wurde das Gebäude 1989 unter Denkmalschutz gestellt und ist dadurch in seinen Grundzügen erhalten geblieben. 2009 fand ein Eigentümerwechsel statt. Das Gebäude wurde behutsam saniert, um es anschließend als privaten Wohnraum und als Büro zu nutzen. Der ehemalige Güterschuppen, das alte Stellwerk und der Vorplatz wurden ebenfalls saniert und umgebaut. Eine Goldschmiedewerkstatt mit Ausstellungs- und Verkaufsflächen, ein Fotostudio und ein Café zogen in den Gebäudekomplex ein und sorgten damit für eine Aufwertung und einen beliebten Treffpunkt im Stadtteil Frömern.

Diese westfälische Hofanlage wurde urkundlich erstmals im 15. Jh. erwähnt. Sie gehörte zum Kloster Scheda und wurde erst im Rahmen der Bauernbefreiung selbstständig. Nach dem großen Brand von Frömern im Jahre 1761 wurden die Gebäude in den heutigen Grundzügen neu aufgebaut. Das Wohnhaus und die Stallungen – wie sie heute bestehen – wurden zwischen 1840 und 1870 errichtet.

Carl Friedrich Ludwig Sümmermann vom benachbarten Gut Korte heiratete 1875 Henriette Schulze-Nieden und übernahm den Hof. Drei Generationen später übernahm der jetzige Hofherr Dr. Karl-Heinrich Sümmermann den Betrieb von seinem Vater. Anfang des 19. Jh. wurden auf dem Hof bis zu 400 Schafe, 10 Arbeitspferde und weitere Tiere gehalten. Nach der Rückkehr von Friedrich-Karl Sümmermann 1949 aus der Kriegsgefangenschaft wurde die Schafhaltung reduziert.

Über die Jahrhunderte lebten und arbeiteten auf dem Hof viele Menschen weit über die Großfamilie hinaus. Junge Frauen machten ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin bei Großmutter Elsbeth und junge Männer lernten die Landwirtschaft kennen oder verdienten ihr Geld als Erntehelfer. Erst in den letzten Jahrzehnten verblieben nach Abschluss aller Mechanisierungen in den 1980er Jahren nur noch der Betriebsleiter und ein Schlepperfahrer. Nachdem die Zeit des landwirtschaftlichen Betriebes zu Ende war, wandelte der heutige Hofherr den einstigen Hof um und brachte in den Gebäuden verschiedene Hofläden unter.

In den alten Stallungen wo früher die Kühe dicht an dicht standen, wird heutzutage Wein verkostet, Baumkuchen gebacken und gemeinsam gekocht. Wer stöbern mag und Schönes finden möchte, wird vielleicht in der Wachsmanufaktur, im Antiquitätengeschäft, in der Foto- und Kunstgalerie oder bei Glaskunst von Borowski fündig. Heiratswillige können in der Trauring-Manufaktur ihre Ringe selbst von Hand fertigen. Im alten Kornspeicher werden Möbel gefertigt und Tischlerkurse angeboten. Das Hofcafé lädt zum Verweilen ein bei selbstgebackenen Kuchen und Torten. Auf Hof Sümmermann findet der interessierte Besucher auch eine Dauerausstellung mit Fotos aus der Geschichte des Ortsteils Frömern, die der Heimatverein zusammengetragen hat.

An der Straße „Ibbingsen“ zwischen den Ortsteilen Frömern und Ostbüren befinden sich die ehemaligen Steinbrüche von Frömern, etwa 200 Meter östlich des Dorfes in Richtung Ostbüren. Das Gebiet trägt die Bezeichnung „Backenberg“ (Buchenberg). Die Steinbrüche liegen am östlichen Ende des länglichen Waldzuges. Insbesondere im 19. Jahrhundert wurden dort Sandsteine gebrochen, die als Natursteine beim Bau von Häusern, Brücken und anderen Bauwerken Verwendung fanden.

An mehreren Stellen sind noch Reste der früheren Steinbruchwände zu erkennen. Sie geben einen Einblick in mehr als 310 Millionen Jahren Erd- und Landschaftsgeschichte aus der Umgebung des Stadtteils Frömern. Sogar als erdgeschichtliches Denkmal für die geologische Entwicklung des Ruhrgebietes, der Hellwegregion und des südlichen Münsterlandes sind diese Steinbruchwände bedeutend. Im unteren Teil ist eine Sandsteinschicht zu sehen, aus der hier abgebaut wurde. Sie stammt aus der Karbon-Zeit und wurde vor 310 Millionen Jahren gebildet.

Darüber lagern etwa 95 Millionen alte Grünsand-, Mergel- und Kalksteinschichten aus der Kreide-Zeit. Zu dieser Zeit wurden das gesamte Münsterland, das Ruhrgebiet und der Nordteil des Sauerlandes vom Meer überflutet. Strudellöcher und Auskolkungen auf der Oberfläche des Karbon-Sandsteins sowie der Schichtaufbau der Kreideablagerungen verdeutlichen, dass die Landschaft über lange Zeit vom Kreide-Meer überdeckt war.

Unter Leitung von Dr. Martin Hiß vom Geologischen Dienst NRW wurde eine aufschlussreiche Schautafel gestaltet, die im Bereich des Steinbruchs zur Erläuterung aufgestellt ist.

Inzwischen hat sich die Natur das Gelände am Backenberg zurückerobert. Das Foto aus dem Jahr 2021 zeigt einen überwucherten Einschnitt ins Gestein wo einst der Steinbruch war.

Die ältesten bekannten Urkunden weisen schon 1574 auf den Bergbau in Fröndenberg hin. Oberflächennah wurde nach Kohle gegraben. Ostwärts der heutigen B 233 lag die Förderstelle „Am Haggenberg“; sie war eine von acht bekannten Schächten. Nach einigen Jahren Unterbrechung wurde 1821 die Kohleförderung „Im Thabrauck“ wieder aufgenommen.

Der Betrieb „Frohe Ansicht“ konzentrierte sich auf den Abbau des Flözes „Dreckbank“ in Richtung Osten bis Frömern „Auf dem Spitt“. Zu besten Zeiten waren 8 Bergleute beschäftigt; 1847 wurde der Betrieb eingestellt. Ebenfalls nur für kurze Zeit zwischen 1854 und 1855 wurde bei Ardey die Kleinzeche „Wilder Mann“ betrieben. Erst nach dem zweiten Weltkrieg, als der Kohlemangel in der Bevölkerung sehr groß war, erinnerte man sich wieder an die kleinen Kohlevor-kommen in Fröndenbergs Westen. In dieser Zeit schossen im südlichen Bereich des Ruhrgebiets etwa 400 solcher Klein-zechen aus dem Boden.

Eine von ihnen war die Kleinzeche „Haggenberg“ mit einem Schrägschacht unter dem alten Stollen auf dem Thabrauck. Sie nahm am 15. November 1951 den Betrieb auf und förderte bis Anfang März 1953. Nach einem Besitzerwechsel auf Emil Deichmüller wurde der Betrieb ab 1. August 1953 unter der alten Bezeichnung „Frohe Ansicht“ weitergeführt. Das endgültige Aus der Anlage „Frohe Ansicht“ kam, nachdem bei einem Strebbruch am 13. Oktober 1953 vier Bergleute verschüttet wurden und einer dabei zu Tode kam. Nach diesem Unglück war das „Bergbauzeitalter“ hier vor Ort beendet und der Schacht wurde verfüllt. Am 2. Oktober des Jahres 1961 wurde das Längenfeld „Frohe Ansicht“ in den Unterlagen des Bergamts gelöscht.

Die Kleinzechen im Gebiet Ardey/ Strichherdicke/Frömern wurden im Volksmund auch „Elend“ genannt. Mit einer professionellen Kohleförderung hatten die Kleinzechen wenig gemeinsam, denn hier wurde mit primitiven Mitteln Kohle abgebaut. Zunächst wurde waagerecht in einen Abhang ein Stollen getrieben. War das Kohlevorkommen ergiebig, wurde ein senkrechter Schacht bis 60 Meter Tiefe gegraben. Die Bergmänner stiegen auf Leitern hinab, lösten die Kohle mit Spitz-hacken und füllten eine kleine Lore, die mittels eines Motors nach oben gehievt wurde.

Heute erkennt nur der bergmännisch interessierte Fachmann die unnatürlichen Geländeformen und kann die Spuren der Vergangenheit lesen und richtig deuten. Kein Anzeichen in der Hügellandschaft zwischen Ardey, Strickherdicke und Frömern deutet heute darauf hin, dass in der Gegend südöstlich der Wilhelmhöhe bis in die 1960er Jahre Kohle abgebaut wurde.