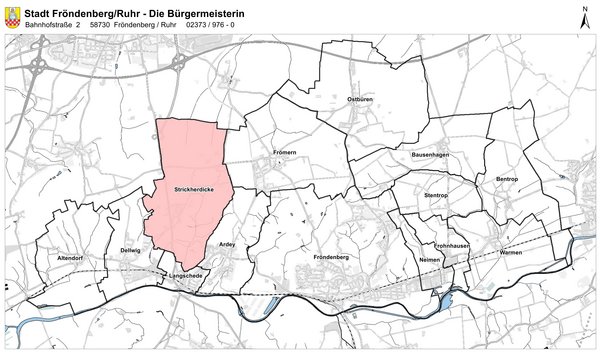

Stadtteil Strickherdicke

Der Ort am Kamm des Haarstrangs mit Blick in südlicher Richtung ins Sauerland zieht sich länglich hin an der Verbindungsstraße vom Ruhrtal in Richtung Unna. Der größte Teil des Ortes liegt östlich der stark befahrenen Bundesstraße 233, die den Verkehr von Menden/ Iserlohn in Richtung Unna aufnimmt. Auch auf der nördlichen Seite des Haarstrangs in Richtung B 1 (von Unna in Richtung Werl) liegen Flächen, -hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt-, die zu Strickherdicke gehören. An vielen Stellen des Ortes kann man eine sehr gute Aussicht genießen: entweder in Richtung Ruhrtal und Sauerland oder auf der anderen Seite in Richtung münsterländische Tieflandsebene. Hoch oben auf dem Haarstrang, dem Standort des Bismarckturms, ist ein grandioser Rundumblick mit Fernsicht möglich.

Die gesamte Region war ein uralter dörflicher Siedlungsraum, der über Jahrhunderte durch bäuerliche Hofstrukturen, Landwirtschaft, Handel und kleine Handwerksbetriebe geprägt war. Strickherdicke war kein Dorf im klassischen Sinne, sondern eine Ansammlung von Höfen ohne Kirche. Die Industrialisierung des Ruhrgebietes führte ab 1950 zu einem Wandel des Ortes zu einem Wohn- und Erholungsraum im östlichen Ruhrgebiet. Strickherdicke und auch die umliegenden Dorfschaften waren Lehen des Essener Klosters Werden und wurde verwaltet vom dazugehörigen Kloster Clarenberg im heutigen Hörde.

Ab 1225 gehörten einige Höfe durch Besitzüberschreibung zum neu gegründeten Kloster in Fröndenberg. Aus dieser Zeit rührt vermutlich auch die Einteilung in das Oberdorf und das Unterdorf, die sich bis heute gehalten hat. In Urkunden des Klosters Werden taucht ab 1250 der Name Strichirreke auf, der mit dem heutigen Namen fast identisch ist. Zusammen mit den Ortsteilen Altendorf, Ardey, Langschede und (Unna-)Billmerich gehört Strickherdicke zum Kirchspiel (Pfarrbezirk) „Dellwig“.

Die alten Grenzen der Kirchspiele gab es schon lange vor den politisch-kommunalen Grenzen, spätestens seit dem Hochmittelalter; sie gelten heute noch. Interessant sind neben dem Bismarckturm das Gast-Haus auf der Wilhelmshöhe, die Alte Schmiede und das Ehrenmal in Strickherdicke.

Das 23 Hektar große Gebiet erstreckt sich auf den mittleren Abschnitt des Strickherdicker Bachtales mit Grünland, Brachland und Waldflächen. Seit Ende 2002 ist dieser Bereich offiziell ein Naturschutzgebiet Ziel war es, dieses landschaftstypische Mosaik aus verschiedenen Lebensräumen der Bachaue und der angrenzenden Wald- und Grünlandflächen zu erhalten und sich weiter entwickeln zu lassen. Im Bereich der Talsohle erkennt man noch die Wehranlagen für die zuletzt in den 1950er Jahren bewässerten Flößwiesen (Grünlandflächen, die durch Aufstauen von Bächen künstlich bewässert wurden).

Die Quellbereiche an den Hangkanten und in dem aus westlicher Richtung zufließenden Siepen weisen teilweise noch eine typische Vegetation auf. Der Wert dieses Rückzugs-raumes soll erhalten bleiben und langfristig die ökologische Bedeutung des Gebietes erhöht werden durch Umwandlung von Ackerflächen in Grünland. Deshalb dürfen die Wiesen und Weiden bei verringerter Tierzahl nur extensiv bewirtschaftet und erst spät im Jahr gemäht werden. Auf die Anwendung von Düngern und Bioziden ist zu verzichten.

Durch die Anlegung von Kopfbaumreihen und Rainen soll die Strukturvielfalt erhöht werden.

Außerdem sollen die Lebensbedingungen nässeliebender Pflanzen und Tieren verbessert werden durch den Anstau des Strickerdicker Baches in Teilbereichen und die damit einhergehende Vernässung der Feuchtbrachen. Ziel der Unterschutzstellung ist der Erhalt und die Entwicklung dieses landschaftstypischen Mosaiks verschiedener Lebensräume der Bachaue und der angrenzenden Wald- und Grünlandflächen. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Biologischen Station des Kreises Unna.

Im Fröndenberger Raum entwickelte sich ab 1886 eine wachsende Kettenindustrie. In den Dörfern waren zahlreiche Heimkettenschmieden anzutreffen, die leichte Ketten und Kleineisen für die Landwirtschaft im Auftrag der Stammschmieden fertigten. Viele Bauern besserten damit ihren Lebensunterhalt auf. Auch die Familie Fälker am Thabrauck (Haus Nr. 20) betrieb eine solche Heimkettenschmiede. Im Jahr 1976 wurde der kleine Kötter-Hof von der Familie Lambardt übernommen. Der Ingenieur Dietrich Lambardt hat die Schmiede in der Folgezeit restauriert und instandgesetzt. So ist die alte Schmiede heute noch weitgehend erhalten. Prunkstück ist immer noch der funktionstüchtige Lufthammer aus dem Jahr 1921 neben der „Hirse“ (so wurde die Esse, die Feuerstelle genannt).

Hinter dem Hammer sieht man noch die Tür eines alten Backofens, der ebenfalls in diesem Gebäude untergebracht war.

Vermutlich ist der alte Kötter-Hof das älteste Gebäude in Strickherdicke.

Vor der Schmiede erkennt man einen Betondeckel, der den alten 9,8 Meter tiefen Brunnen abdeckt. Das Gebiet am Thabrauck wurde Jahrhunderte lang als Gemeindeweide von Strickherdicke genutzt. Mit dem Wasser aus diesem Brunnen konnte auch in den trockensten Sommern das Vieh getränkt werden. Neben dem Brunnen muss schon früh eine kleine Hütte für die Hirten gestanden haben.

Eine Besichtigung der Schmiede erfordert eine vorherige Kontakt-aufnahme mit dem Eigentümer.

1830 gründete das Kirchspiel Dellwig seinen Kirchspielschützenverein und nannte ihn „Brüder der Eintracht“. Als Stammsitz wählte man einen Platz auf der heutigen Wilhelms-Höhe, wo am 23./24. Juli 1930 ein Gründungsfest im eigens hierfür aufge-bauten Bierzelt und separaten Tanz-Zelt stattfand. Jedes Vereinsmitglied zahlte 35 Silbergroschen als Festbeitrag. 1834 wurde ein Wohnhaus mit einer Gaststube an der mautpflichtigen Chaussee errichtet. Schützenoberst Schulze-Dellwig genehmigte am 12.01.1834 dem Königlichen Hauptsteueramt zu Dortmund, für den Chausseegeldempfänger an der königlichen Barriere auf der Friedrich-Wilhelms-Höhe, eine Zweizimmerwohnung rechts vom Haupteingang einzuräumen. Im Gegenzug verpflichtete sich Schulze-Dellwig, bis zum Frühjahr 1834 eine Wohnung für den Chausseegelderheber mit einem eigenen Haupteingang von der Straße fertigzustellen. Hierüber wurde ein Vertrag zwischen dem Königlichen Hauptsteueramt zu Dortmund und dem Schützenverein des Kirchspiels Dellwig geschlossen und am 23.01.1834 durch den Geheimen Oberfinanzrat und Provinzialsteuerdirektor in Münster amtlich genehmigt.

35 Jahre später wurde eine Kegelbahn mit einer Küche links vom Wohnhaus gebaut. Über viele Jahrzehnte diente das Gebäude der Allgemeinheit; die Gasträume boten ungezählten Reisenden, Bauern, Bergleute und Spaziergängern einen angenehmen Aufenthalt. In den letzten Tagen des 2. Weltkrieges erlangte das Gelände auf dem Haarstrang nahe des Bismarckturms noch einmal eine größere, militärische Bedeutung.

Die Wehrmacht nutzte die Lage auf der Anhöhe als guten Beobachtungspunkt gegen feindliche Operationen. Auf dem benachbarten Grundstück der Kirchspielschützen baute der Kreis Unna einen Bunker, der bei Alarm von der Kreisleitung genutzt wurde und auch Zivilpersonen Schutz bot. Hinter dem Bauernhof Klusenwirth, ca. 500 m westlich gelegen, errichtete die Wehrmacht eine Scheinfabrik, die durch eine Flakstellung und einen dazugehörigen Bunker gesichert wurde. Beide Bunker kann man auch heute noch von außen sehen. Ein Bunker hatte auch einen Eingang vom Gasthaus aus.

Im April 1945 wurden aus dem Raum Balve/Iserlohn Tigerpanzer auf die Wilhelmshöhe verlegt, um die Alliierten bei der Schlacht um den Ruhrkessel aufzuhalten. Die vorrückenden Truppen konnten dank der großen Schussweite der Panzer eine Zeitlang aufgehalten werden, aber das Bombardement durch amerikanische Flugzeuge brach den deutschen Widerstand auf der Wilhelmshöhe. An diese Tage, die Tod und Verwüstung brachten, erinnern heute noch Einschusslöcher im Bismarckturm. Auch das Gebäude auf der Wilhelmshöhe wurde durch Granattreffer erheblich beschädigt.

Das Tanz-Zelt ging durch Kriegseinwirkungen verloren und die Kegelbahn wurde durch Artilleriebeschuss so stark beschädigt, dass sie drei Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges abgerissen werden musste. Seit Jahren befindet sich im Haus auf der Wilhelmhöhe ein Restaurant. Der Schützenverein hat einen Anbau errichtet und sein Schießstand steht nach wie vor gleich nebenan.

1922/23 entstand auf die Initiative des Männergesangsvereins Strickherdicke „Niegedacht“ ein Denkmal als Erinnerungsstätte an die gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges an der Ecke Provinzialstraße/ Kuhstraße. Die feierliche Einweihung fand am 27.September 1925 statt. Alljährlich trafen sich hier am Volkstrauertag alle Vereine des Ortes sowie befreundete Vereine und die Bevölkerung Strickherdickes, um der Kriegstoten zu gedenken. Im Zuge des Ausbaus der Provinzial-straße (B233) musste das Denkmal versetzt werden.

Das Denkmal steht seither neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuer (ehemals Bürgerhaus Strickherdicke) an der Alten Kreisstraße. Durch Ergänzung der Inschrift stand das Denkmal nun auch als Mahnmal für die aus Strickherdicke stammenden und gefallenen Soldaten des zweiten Weltkrieges.

Auch heute noch legen die Schützenvereinigung und die Freiwillige Feuerwehr am Volkstrauertrag Kränze am Denkmal nieder und gedenken der Toten.

1898, kurz nach dem Tod des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck, riefen die deutschen Studentenverbindungen dazu auf, überall im Land sogenannte Bismarck-Flammensäulen aufzustellen, um dem Politiker und Gründer des neuen Deutschen Kaiserreiches zu gedenken. Das zeitgleiche Entzünden der Feuerschalen im ganzen Reich verbunden mit nationalen Gedenk- und Erinnerungsfeiern sollten die Gemeinschaft fördern und die Einheit der Nation ausdrücken.

Die festungsartige gedrungene Bauweise sollte die Macht der zusammengewachsenen Nation gegenüber inneren und äußeren Feinden symbolisieren. Bis zum Beginn des ersten Weltkrieges wurden über 500 dieser Denkmale im gesamten Deutschen Reich errichtet. Am 21.02.1899 bildete sich in Unna ein örtliches „Comitee zur Errichtung einer Bismarck-Flammensäule auf der Friedrich-Wilhelm-Höhe, einer 214 Meter hohen Erhöhung in Strickherdicke. Das Grundstück hatte Unna erworben, liegt heute auf dem Stadtgebiet von Fröndenberg/Ruhr.

In der Bismarckturmbewegung engagierten sich vor allem das mittlere und höhere Bürgertum, Kaufleute, Unternehmer, evangelische Pfarrer, Lehrer und Rechtsanwälte. Unverzüglich begann man mit Geldsammlungen, mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück und passenden Entwürfen für das Bauprojekt. Gewinner der Ausschreibung war der bedeutende Architekt Wilhelm Heinrich Kreis. Die Unnaraner beauftragen jedoch nicht ihn, sondern den ebenfalls renommierten Berliner Architekten Georg Bruno Schmitz (1858-1916), auf dessen Entwürfe zahlreiche bekannte Denkmäler in Deutschland zurückgehen wie z. B. das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica, das Kyffhäuser Denkmal, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und das Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz.

Im Jahr 1899 legte man das Fundament des Turms aus Steinen der mittelalterlichen Unnaer Stadtmauer. Im darauffolgenden Jahr wurde mit Bruchsteinen aus dem nahen Steinbruch in Frömern, dem sog. Backenberg weitergebaut und der 19,4 Meter hohe Turm fertig gestellt. Als Krönung befand sich ursprünglich obenauf ein eisernes Feuerbecken, das von der Maschinenfabrik August Lohrmann in Königsborn gefertigt wurde. Zur Aussichtsplattform in ca. 12 Metern Höhe führt eine innenliegende gewendelte steinerne Treppe. Die Baukosten für den Turm betrugen rund 33.000 Reichsmark, finanziert durch Spenden von Bürgern der Stadt Unna und den benachbarten Gemeinden.

Die Finanzierung des Turmes aus Spenden war eine der Vorgaben der Studentenschaft. Am 18.10.1900, dem Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht, wurde der Turm feierlich eingeweiht. Auf Karten zur Erinnerung an die Eröffnung war zu lesen „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf dieser Welt“.

Die ältesten bekannten Urkunden weisen schon 1574 auf den Bergbau in Fröndenberg hin. Oberflächennah wurde mit bescheidenen technischen Mitteln nach Kohle gegraben. Ostwärts der heutigen B 233 in Strickherdicke lag die Förderstelle „Am Haggenberg“; sie war eine von acht bekannten Schächten. Nach einigen Jahren Unterbrechung wurde 1821 die Kohleförderung „Im Thabrauck“ bei Ardey wiederaufgenommen.

Der Betrieb „Frohe Ansicht“ konzentrierte sich auf den Abbau des Flözes „Dreckbank“ in Richtung Osten bis Frömern „Auf dem Spitt“. Zu besten Zeiten waren acht Bergleute beschäftigt; 1847 wurde der Betrieb eingestellt, weil sich der Aufwand nicht lohnte. Ebenfalls nur für kurze Zeit zwischen 1854 und 1855 wurde bei Ardey (Ostardey) die Kleinzeche „Wilder Mann“ betrieben.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg, als der Kohlemangel in der Bevölkerung sehr groß war, erinnerte man sich wieder an die kleinen Kohlevorkommen in Fröndenbergs Westen. In dieser Zeit schossen im südlichen Bereich des Ruhrgebiets etwa 400 solcher Kleinzechen aus dem Boden. Eine von ihnen war die Kleinzeche „Haggenberg“ mit einem Schrägschacht unter dem alten Stollen auf dem Thabrauck. Sie nahm am 15. November 1951 den Betrieb auf und förderte bis Anfang März 1953.

Nach einem Besitzerwechsel wurde der Betrieb ab 1. August 1953 unter der alten Bezeichnung „Frohe Ansicht“ weitergeführt. Das endgültige Aus der Anlage „Frohe Ansicht“ kam, nachdem bei einem Strebbruch am 13. Oktober 1953 vier Bergleute verschüttet wurden und einer dabei zu Tode kam. Nach diesem Unglück war das „Bergbauzeitalter“ hier vor Ort beendet und der Schacht ward verfüllt. Am 2. Oktober des Jahres 1961 wurde das Längenfeld „Frohe Ansicht“ in den Unterlagen des Bergamts gelöscht.

Die Kleinzechen im Gebiet Ardey/ Strichherdicke/Frömern nannte der Volksmund auch „Elend“. Mit einer professionellen Kohleförderung hatten die Kleinzechen wenig gemeinsam, denn hier baute man mit primitiven Mitteln Kohle ab. Zunächst wurde waagerecht in einen Abhang ein Stollen getrieben. War das Kohlevorkommen ergiebig, folgte ein senkrechter Schacht bis 60 Meter Tiefe. Die Bergmänner stiegen auf Leitern hinab, lösten die Kohle mit Spitzhacken und füllten eine kleine Lore, die mittels eines Motors nach oben gehievt wurde.

Heute erkennt nur der bergmännisch interessierte Fachmann die unnatürlichen Geländeformen und kann die Spuren der Vergangenheit erkennen. Kein Anzeichen in der Hügellandschaft zwischen Ardey, Strickherdicke und Frömern deutet heute darauf hin, dass in der Gegend südöstlich der Wilhelmhöhe bis in die 1960er Jahre Kohle abgebaut wurde.

Ortsheimatpflegerin:

Dr. Annette Reeske