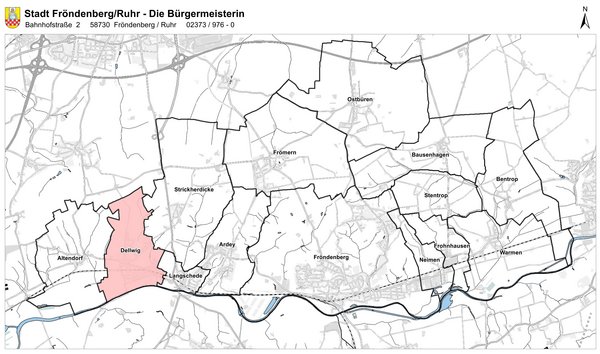

Stadtteil Dellwig

Dellwig liegt im Westen der Stadt Fröndenberg/Ruhr und erstreckt sich auf einer Fläche von rund 2,7 qkm. Die südliche Grenze Dellwigs bildet das Flüsschen Ruhr. Im Ruhrtal verläuft die Bahnlinie mit großen Gewerbeflächen zu beiden Seiten. Dellwig ist jedoch auch ein beliebter Wohnort im Grünen mit einem schönen Freibad am Ortsrand. Fest verwurzelt mit dem Ortsteil ist sein Sportverein, der im Jahr 2022 sein 100jähriges Jubiläum feierte. Der TuS „Jahn“ Dellwig e.V. wurde 1922 als Turnverein gegründet, stellte bereits 1925 eine Handballmannschaft und hat heute vier Abteilungen (Turnen/Handball/Tennis/Tischtennis).

Die Geschichte Dellwigs reicht lange zurück. Der Ort wird erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1269 als „Dalewic“. Als mögliche Erstnennung ab 1036 taucht der Name „Dalauuik“ in Urkunden des Klosters Werden auf (Werden ist heute ein Stadtteil von Essen). Im Standardwerk von Erich Lülff (Langschede, Dellwig, Ardey / Iserlohn 1967) ist zu lesen, dass Dellwig zum ersten Mal in einer Urkunde von Kaiser Konrad II vom 10. Oktober 1036 erwähnt wird. Zusammen mit den Stadtteilen Altendorf, Ardey, Langschede, Strickerdicke und (Unna-)Billmerich gehört Dellwig zum Kirchspiel (Pfarrbezirk) „Dellwig“.

Die alten Grenzen der Kirchspiele gab es lange vor den politisch-kommunalen Grenzen, spätestens seit dem Hochmitttelalter; sie gelten heute noch. Die Dellwiger Kirche mit dem alten Turm und der benachbarte Ev. Friedhof sind einen Besuch wert. Dem Kirchspiel Dellwig wurden die umliegenden Dörfer Altendorf, Strickherdicke, Langschede, Ardey und Billmerich zugeordnet. Die Reformationszeit zog sich über einen langen Zeitraum Ende des 16. Jh. hin und schlussendlich setzten sich die Lutheraner und das evangelische Bekenntnis in Dellwig durch. Das Gelände, auf dem die Kirche steht, fällt in Richtung Süden und Westen steil ab und ist durch hohe Bruchsteinmauern mit Strebepfeilern gesichert. Auf der Nord- und Ostseite ist die Kirche von einem Häuserring (Ahlinger Berg 1-9) eingerahmt und erinnert an Runddörfer mit der Kirche im Mittelpunkt.

Die Kirche steht auf dem Ahlinger Berg mitten in Dellwig seit nunmehr 1000 Jahren. Im 11. Jh. gründete die Kath. Kirchengemeinde St. Vincenz in Menden auf der anderen Seite der Ruhr eine Tochtergemeinde, für die ein fester Turm errichtet wurde, der auch als Wehrturm diente. Patron der Kirche war der Hl. Laurentius. Im 12. Jh. wurde das Kirchenschiff in der heutigen Form erbaut, das 1510 den Chorraum als Abschluss erhielt. 1722 musste nach einem Sturmschaden das Turmdach erneuert werden mit einem achtseitigen Dach, das so bis heute 50 Meter in die Höhe ragt. 1872-74 wurden die beiden Flügel nach Norden und Süden angebaut. Eine grundlegende Umgestaltung erfuhr das Innere der Kirche 1960.

Im Geiste einer selbstbewussten neuen Zeit wurde auf Altes wenig geachtet. Die Ausmalungen im Gewölbe aus der Jugendstilzeit und ein Hochaltar verschwanden. Die Wände wurden weiß gestrichen; ein neuer Altar und ein neuer Taufstein aus Granit wurden aufgebaut, lediglich die Kanzel und die Bänke aus dem 19. Jahrhundert blieben erhalten. 1992 erhielt der Innenraum in einer umfassenden Renovierung seine heutige Gestaltung. Der Fußboden wurde nach altem Vorbild aus Ruhrsandstein erneuert, darunter kam eine Fußbodenheizung. Neue bequemere Bänke wurden aufgestellt und Gewölbe und Wände erhielten nach einem Farbkonzept aus mittelalterlicher Zeit einen neuen Anstrich. Vor dem Haupteingang auf dem Kirchplatz stehen als Denkmal gut sichtbar drei große, schwere Glocken, die von 1920 bis 1999 im Turm hingen. Die ursprünglichen Bronzeglocken von 1833 waren im 1. Weltkrieg als Rohstoff für die Rüstungsindustrie abgegeben worden.

An ihrer Stelle wurden 1920 Eisenhartgussglocken eingebaut. Um eine ausreichende Klangentfaltung zu erzielen, waren die Glocken sehr groß und entsprechend schwer; zu schwer für den alten Glockenstuhl aus der Barockzeit. 1995 musste zuerst die größte der drei Glocken stillgelegt werden. Es stellte sich die Frage, ob mit erheblichem Aufwand der Glockenstuhl verstärkt werden sollte oder ob es nicht besser sei, neue Glocken anzuschaffen wozu Sachverständige rieten. Am 24.10.1996 gründete sich der Förderverein "Neue Glocken für die Dellwiger Kirche". Weitgehend aus Spenden finanziert, wurden im Frühjahr 1999 bei der Glockengießerei Rincker fünf Glocken bestellt, die mit einem großen Glockenfest am 17.09.1999 in der Gemeinde begrüßt und mit einem festlichen Gottesdienst am 19.12.1999 eingeweiht wurden.

Rund um die Kirche befand sich der Friedhof, der im 19. Jh. geschlossen wurde. Ab 1860 wurde auf dem Feld gegenüber dem Ahlinger Berg, verbunden mit einer massiven Bogenbrücke aus Bruchsteinen, ein neuer Friedhof angelegt; der 2020 zum Immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Vor der Kirche gab es ein Kriegerehrenmal für die Gefallenen des 19. Jh. Ende 1920 wurde im Kirchort in ein zentrales Ehrenmal für die Gefallenen und Vermissten aus den vier von sechs Kirchdörfern im Westen in der Nähe des Friedhofs in „Heldenhain“ errichtet.

Die Namen auf dem Denkmal sind nach den Dörfern Altendorf/Ardey/Dellwig/Langschede geordnet, nicht nach Konfessionen. Tafeln für die Gefallenen und Vermissten des 2. Weltkrieges wurden nach 1945 angebracht. Für jeden Toten wurde damals ein Baum gepflanzt. Der zu einem stattlichen Wald gewordene Baumbestand musste in den 2000er Jahren aus Sicherheitsgründen gefällt werden; neue Bäume wurden angepflanzt.

Kirche und Friedhof in Dellwig sind eng verknüpft mit dem Namen und der Familie von Bodelschwingh. Friedrich von Bodelschwingh war von 1863 bis 1872 Pfarrer in Dellwig, bis er zum Pfarrer und Leiter der ev. „Rheinisch-Westfälischen Anstalt für Epileptische“ in Bethel bei Bielefeld berufen wurde, besser bekannt unter der Bezeichnung „Bodelschwingsche Anstalten“. Auf dem Friedhof befinden sich die Gräber der vier erstgeborenen Kinder der Eheleute Bodelschwingh, die alle 1869 an Keuchhusten und Lungenentzündung starben. Zum Abschied stiftete die Mutter der toten Kinder ein Fenster für die Dellwiger Kirche mit einer Darstellung des auferstandenen Christus mit der Siegesfahne für die Neuverglasung des mittleren Chorfensters.