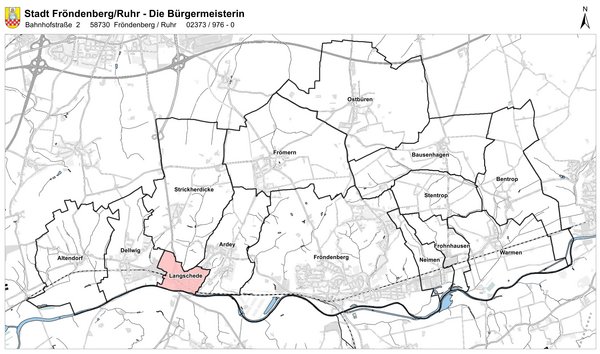

Stadtteil Langschede

Langschede ist der kleinste Stadtteil Fröndenbergs mit einer Fläche von weniger als 0,8 Quadratkilometern. Dennoch hatte der Ort durch seine exponierte Lage im Ruhrtal mit Ruhrübergang zwischen den Regionen Hellweg und Sauerland eine besondere Bedeutung. Langschede gehörte zur Grafschaft Mark und grenzte an das kurkölnische Sauerland sowie an die Grafschaft Limburg auf der südlichen Seite der Ruhr. Eine Burganlage, ein bedeutender Kornmarkt, die landesherrliche Getreidemühle und die Ruhrschifffahrt bis Langschede bezeugen die übergeordnete Rolle des Ortes in der Geschichte im Fröndenberger Westen.

Erstmals urkundlich erwähnt werden Langschede und eine dort gelegene Bauernstelle 1250 in einem Register der Abtei Werden (heute ein Stadtteil der Stadt Essen). Dieser Hof gehörte zum Hofeverband des Werdener Sattelhofes in Altendorf, das spätere Rittergut, und war abgabepflichtig an den Propst der Abtei Werden.

Am 20. Februar 1709 brannte Langschede bei einem Großbrand vollständig nieder und musste wiederaufgebaut werden. Lediglich der alte Wehrturm in der Nähe des Ruhrübergangs blieb verschont vom Feuer. Um 1750 standen rund 30 Häuser in Langschede. Der Ort war keine Bauernsiedlung, sondern war durch seine Lage am Ruhrübergang als Grenz- und Marktort bekannt und hatte eine überregionale Bedeutung als Bindeglied zwischen dem Hellweg und dem Sauerland, was durch die frühere landesherrliche Mühle, den wichtigen Kornmarkt und den Hafen nahe dem erhöht gelegenen Wehrturm zum Ausdruck kam. Später kam das zentral gelegene Haus Schoppe dazu. Damit in Verbindung steht das sog. „Spott-Tuch“, das heute in der Heimatstube im Stiftsgebäude ausgestellt ist.

Sehenswert in Langschedes Westen, neue Mitte Langschede genannt, ist das Bahnhofsgebäude im italienischen Palazzostil. Jung an Jahren ist die kath. Kirche St. Konrad in der Gartenstraße mit ihren eindrucksvollen großen bunten Fenstern. Zusammen mit den Ortsteilen Altendorf, Ardey, Dellwig, Strickerdicke und (Unna-) Billmerich gehört Langschede zum Kirchspiel (Pfarrbezirk) „Dellwig“. Die alten Grenzen der Kirchspiele gab es lange vor den politisch-kommunalen Grenzen, spätestens seit dem Hochmittelalter; sie gelten heute noch. Bis 1967 war Langschede mit den erst am 1. August 1964 dazugekommenen Ortsteilen Ardey und Dellwig eine selbständige Gemeinde im Amt Fröndenberg. Am 1. Januar 1968 wurde Langschede eingegliedert in die Stadt Fröndenberg.

Die alten massiven Mauern des Turms in Langschede sind auch heute noch ein besonderes Merkmal des Ortes. Hinter dem geschichtsträchtigen Haus Schoppe (dem früheren Schoppenhof) steht leicht erhöht am Stempersberg der aus Bruchsteinen gemauerte, dreigeschossige Wohnturm, der von Fachleuten als Bauwerk des 16. Jahrhunderts angesehen wird. Der Turm steht seit 1987 unter Denkmalschutz; das davorliegende Haus Schoppe ist seit 1995 denkmalgeschützt. Das Grundstück mit Wohnturm und Haus Schoppe befinden sich in Privateigentum und sind damit nicht öffentlich zugänglich.

In unmittelbaren Nähe des Grundstücks fließt die Ruhr und hier führt die Brücke über den Fluss und verbindet den Kreis Unna mit dem Märkischen Kreis. An dieser Stelle gab es schon vor langer Zeit einen Ruhrübergang. Und genau hier verliefen die Grenzen der Grafschaft Mark zum kölnischen Herzogtum Westfalen und zur Grafschaft Limburg. Diese Stelle an der Ruhr war über Jahrhunderte eine wichtige Nahtstelle zwischen Hellweg und Sauerland und genau hier war ein wichtiger Handelsplatz.

Unter den Bewohnern Langschedes waren bis zum 2. Weltkrieg wenige Katholiken; ihre Zahl stieg deutlich, als Vertriebene und Flüchtlinge aus den Ostgebieten nach Langschede kamen. Zunächst nutzte die Gemeinde eine Notkapelle am damaligen Gasthof Göbel an der Hauptstraße in Langschede. Nach langer Vorarbeit wurde der katholischen Kirchengemeinde in Fröndenberg das Eigentumsrecht an dem Grundstück in der Gartenstraße vom Kirchbauverein Langschede übertragen.

Danach konnte St. Konrad Langschede als Filialgemeinde den Bau der ersten Kirche auf Langscheder Boden in Angriff nehmen. Der Grundstein für den Kirchenbau wurde am 5. Juni 1951 gelegt und bereits am 16. Dezember 1951 konnte der Gemeinde Langschede die erste katholische Kirche übergeben werden. 1958 konnte ein Bronzegeläut aus 3 Glocken angeschafft werden. Bereits in den 1960er Jahren war die Kirche zu klein und genügte nicht mehr den Ansprüchen; sie wurde 1964/65 umfassend erweitert. Die alte Kirche war in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Die Erweiterung erfolgte so, dass das Gotteshaus nun eine Nord-Süd-Achse hat. Der Grundstein für die Erweiterung wurde am 12.10.1963 gelegt und am 11.07.1964 fand die Weihe statt (am gleichen Tag wurde auch die katholische Kirche in Westick geweiht).

Am 1. Adventssonntag 1965 fand die feierliche Weihe des Altarkreuzes statt. Die künstlerische Inneneinrichtung sowie die Entwürfe der Fenster stammen vom Künstler Dr. Johannes Hohmann aus Menden. Ein Blickfang für die Kirchenbesucher ist die große Fensterfront im Hauptschiff. In symbolträchtigen Farben geben die Fenster Ereignisse aus dem Alten und Neuen Testament wieder. Das farbenprächtige Fenster-Ensemble steht unter dem Leitmotiv „Die Kirche als Volk Gottes“.

Im ersten Bild empfängt Moses als Führer des auserwählten Volkes das heilige Gesetz aus Gottes Hand. Das nächste Bild zeigt den Mensch gewordenen Gott, der sich am Kreuz für alle Schuld der Welt opfert. Das folgende Bild stellt die Segnung des neuen Gottesvolkes durch den Heiligen Geist dar. Der Geist Gottes bricht im Feuersturm auf die Gemeinde herab und durchdringt sie mit den Flammen göttliche Liebe. Maria sitzt im Schiff, das sich aus den Jüngern erbaut. Sie symbolisiert die Mitte der jungen Kirche Christi. Das letzte Fenster zeigt die Vollendung des neuen Gottesvolkes; hier wird die Anbetung des Lammes dargestellt.

Die Entwürfe von Dr. Johannes Hohmann setzte die Glaswerkstatt Peters in Paderborn um. (Auszüge aus der Broschüre „Die katholische Pfarrvikarie St. Konrad Langschede, Entstehung und Entwicklung, herausgegeben vom Geschichtskreis zur 50-jähr. Weihe im Jahr 2014).

Die Geschichte des Hauses bzw. Hofes Schoppe an zentraler Stelle geht zurück bis in das 13. Jh. In den Urkunden der Abtei Werden (heute Stadtteil von Essen) wird erstmals 1250 ein abgabepflichtiger Hof in Langschede geführt. Einige Jahrzehnte später wird der Hof Langscheder Gut oder Gosebrocks Gut genannt. In einer Urkunde des Klosters Oelinghausen aus dem Jahr 1300 wird erneut der Langscheder Haupthof erwähnt.

Nach dem Ortsnamen nannte sich auch die bewirtschaftende Familie. Urkundlich nachgewiesen ist dies durch eine Ida de Langenschede, einen Hugo von Lengenscheyd und einen Albrecht von Langenscheide. Diese Familie erlosch bereits vor 1400. 1482 erscheint für kurze Zeit die Familie v. Vresendorf als Besitzer des Hofes. Von 1485 bis etwa 1530 war der Hof im Besitz der Familie v. Tork. Ihr folgten die Familie v. Thulen und Familie von Ketteler zur Brüggen, die den Hof nicht selbst bewirtschaftete sondern verpachtete. Seit 1486 tragen die Pächter ausnahmslos den Familiennamen Mark oder Marck. Ob es eine Verbindung zum märkischen Grafenhaus von der Mark gibt, ist urkundlich nicht belegt. Im Jahr 1717 verpfändete die Familie v. Ketteler das Anwesen an die Witwe Marck, geb. Natorp. Seit 1799 war als alleiniger Eigentümer des Hofes der unverheiratet gebliebene Carl Marck (geb. etwa 1770) genannt. Dieser betrieb um 1799/1800 eine Möbelfabrik in Langschede. 1825 kaufte der aus Hemmerde stammende Caspar Heinrich Schoppe (1782-1859) das Gut Schoppe in Langschede.

Das Haus in seiner heutigen Form entstand in seinem Kern (östlicher Hausteil) 1709 als Neubau des Ehepaares Marck/Natorp nach dem großen Brand in Langschede. Das Haus wurde 1771 umgebaut und letztmalig im 19. Jh. um zwei Fensterachsen nach Westen erweitert. Über der Tür zum Hof befand sich bis vor einigen Jahren ein Allianzwappen Marck-Natorp mit der Jahreszahl 1709, die noch ein zweites Mal auf einer Seitenwange eines Kaminsockels erscheint.

1986 wollte die Stadt Fröndenberg das Gebäude in die Denkmalliste aufnehmen, wogegen der damalige Eigentümer Franz Erich Schoppe Widerspruch einlegte. Die Denkmalbehörde befand, dass es in der Region kein vergleichbares deutliches Zeugnis der Geschichte, der Wohnkultur im ländlichen, nicht adeligen Bereich gibt und dass das Gebäude ein besonderes, bedeutendes Baudenkmal für die Stadt Fröndenberg darstellt. Haus Schoppe wurde 1995 unter Denkmalschutz gestellt. 1993 verkaufte die Tochter Gertrude Schoppe das Grundstück mit Haus und dahinterliegendem Wohnturm unter Leitung eines staatlich anerkannten Auktionators an einen Privatmann aus Iserlohn. Seither verfällt das Haus Schoppe zusehends. Die Denkmalbehörde erachtet Haus Schoppe weiterhin für schützenswert und setzt sich für den Erhalt des Gebäudes ein. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Aus dem Haus Schoppe stammt ein sog. „Spott-Tuch“ oder „Fehde-Tuch“, das heute in der Heimatstube im Stiftsgebäude ausgestellt ist. Nach dem Tod von Gertrude Schoppe kam das Tuch über den Ortsheimatpfleger als Leihgabe an den Heimatverein Fröndenberg e.V. Das Tuch stellt in spöttischer Weise einen Streit zwischen Gutsbesitzer Caspar Heinrich Schoppe und Gutsbesitzer und Bürgermeister Kaspar Schulze-Dellwig dar. Worum es bei diesem Streit ging, ist nicht eindeutig belegt. Vermutlich gab es Grenzstreitigkeiten oder einen Disput über Fischereirechte oder es ging einfach um den Konkurrenzkampf zwischen den beiden Mühlenbesitzern.

Der Ort Langschede hatte durch seine Lage nie die Struktur eines gewachsenen Dorfes, mit einer Kirche im Zentrum und Häusern bzw. Bauernhöfen rundherum. Die Häuser lagen zentriert an der Stelle, wo die Ruhr überquert werden konnte. Es gab zunächst eine Fährverbindung, später folgenden Brücken. In der Nähe dieses wichtigen Ruhrübergangs verliefen die Grenzen der Grafschaft Mark gegen die Grafschaft Limburg und gegen das kurkölnische Herzogtum Westfalen. Der sog. Marktflecken am Ruhrübergang war der Verbindungspunkt und Austauschplatz zwischen den benachbarten Städten Schwerte, Unna, Fröndenberg, Menden und Iserlohn also zwischen Hellweg und Sauerland. Obwohl der Ort in seiner Geschichte niemals befestigt war, erhielt er wohl schon frühzeitig das Marktrecht. Dieses, auch wenn es nur ein Jahrmarktrecht war, bedeutete vielfach die Vorstufe zur Stadtwerdung.

König Friedrich Wilhelm I. erließ 1718 ein Privileg für den Kornmarkt in Langschede unter der Auflage, dass eine Akzise, eine bestimmte Steuer auf Grundgebrauchs- und Verbrauchsgüter erhoben würde. Kornmärkte waren zur damaligen Zeit das einzige Mittel, um den häufig schwankenden und zeitweise hohen Kornpreisen entgegenzusteuern. Auch das große und kornreiche Amt Unna konnte nirgends seine Erzeugnisse günstiger absetzen als in Langschede. Die großen Städte Hagen und Iserlohn waren günstig gelegen für das Sauerland, aber viel zu weit entfernt für die Hellweger Bauern. Die Stadt Unna am Hellweg war als Kornmarkt für das Sauerland zu weit entfernt. Langschede am Ruhrübergang war der beste Platz für einen Markt. Nach vielen Eingaben ließ der König endlich im Jahr 1772 die Anlage eines Kornmarktes zu, jedoch wieder unter Bedingungen (sämtliche Waren, Bier und Branntwein mussten aus Unna bezogen werden und außerdem wurde ein Brückengeld bwz. Marktstandsgeld in Form von Getreide erhoben). Langschede galt für eine gewisse Zeit als „großer und wichtiger Kornmarkt“. Die Bedeutung als Warenumschlagplatz wird auch darin deutlich, dass in den Gesetzes- und Verordnungsblättern der königlichen Regierung die Richtpreise für Getreide auf dem „Langscheder Markt“ genannt werden.

Anfang des 19. Jahrhunderts war der Marktplatz mit dem immer dienstags stattfindenden Kornmarkt an das Amt Fröndenberg übergegangen. Es bestand großes Interesse an dem Kornmarkt, da er ca. 100 Taler netto an Standgeldern einbrachte. Das Amt Fröndenberg sorgte dafür, dass der Marktplatz an den notwendigen Stellen gepflastert und vergrößert wurde. Im Jahr 1858 wurde der Markt aufgehoben und durch den Regierungspräsidenten für beendet erklärt. Einzig das Jahrmarktfest am zweiten Sonntag im Juli wurde noch viele Jahre weitergeführt.

Heutzutage ist es kaum noch vorstellbar, dass die Ruhr über 100 Jahre (1780 bis 1890) eine stark befahrene Schifffahrtsstraße war. Von den 220 Ruhrkilometern eigneten sich nur rund 80 km für die Schifffahrt und zwar von Fröndenberg-Langschede bis Duisburg-Ruhrort. Das Dorf Langschede wurde an die wirtschaftliche Entwicklung der Orte an der Ruhr erst durch die Schiffbarmachung stärker angebunden.

Bereits ab 1649 gab es erste Vorschläge, den seichten Flusslauf schiffbar zu machen. 1734 lag der Plan vor, die Ruhr im Oberlauf für den luktrativen Salztransport schiffbar zu machen. Die preußische Regierung drängte ab 1770 auf einen Ausbau der Ruhr oberhalb von Mülheim und ab 1778 war der Fluss dann endlich bis Wetter schiffbar durch das Ausbaggern des Flussbettes und den Bau von Buhnen. Langschede war zum Endpunkt des Schifffahrtsweges bestimmt worden.

Auf dem Wasserweg war damit ein Warenaustausch zwischen allen an der Ruhr gelegenen Kornmärkten möglich. Für Langschede war vor allem die Verbindung mit Herdecke wichtig. Zwischen beiden Orten verkehrte im Jahr 1796 zweimal wöchentlich ein Getreideschiff. Der Transport von Getreide war jedoch nicht der Hauptbeweggrund sondern der Salzhandel. Das in den königlichen Salinen zu (Unna)-Königsborn gewonnene Salz konnte von Langschede aus mit Hilfe des billigen Wassertransportweges über die Ruhr zum Rhein verschifft werden.

Es gab zahlreiche Wehre im Flusslauf, die ein lästiges Umladen der Waren erforderten. Ab 1774 begann in der Provinz Mark der Bau von Schleusen. Der Ausbau der Ruhr wurde durch Einnahmen aus dem Schleusenbetrieb und der Umladung an den Wehren finanziert. Am 8. August 1780 wurde die Strecke bis Langschede eröffnet und es etablierte sich dort ein Hafen, der bis zum Jahr 1801 der oberste Hafen an der Ruhr war. Ab 1795 konnte die Ruhr durchgehend genutzt werden, da alle 16 Schleusen zwischen Langschede und den Ruhrhäfen betriebsbereit waren und eine Umladung nicht mehr vonnöten war. In Langschede wurden vor allem Salz aus der Salzsiederei in Unna-Königsborn und Getreide aus dem Umland verladen und flussabwärts geschifft.

Die eingesetzten Plattbodenschiffe, sog. Aaken (Ruhraaken oder Ruhraak) konnten bis zu 20 Tonnen Ladung aufnehmen. Später gab es größere Aaken mit einer Nutzlast bis zu 175 Tonnen. Die Schiffe hatten keinen Kiel, waren bis zu 34 Meter lang und bis zu 5 Meter breit. Pro Jahr wurden rund 45 neue Schiffe gebaut und in der Zeit um 1840 befuhren 377 Ruhr-Aaken den Fluss. Etwa 1500 Schiffer- auch Aakesbaas genannt - waren im Einsatz, dazu 500 Pferde und 250 Treidler, 300 Austräger und 6 Lotsen. Flussabwärts konnten die Schiffe bei günstigem Wind segeln. Flussaufwärts wurden die Aaken getreidelt, d. h. die Schiffe wurden von zwei Pferden über den Leinpfad neben dem Flussufer gezogen. Die Pferde waren dazu über ein bis zu 400 Meter langem Seil mit dem Mast am Schiff verbunden. Bei starker Strömung konnte es passieren, dass die Pferde rückwärts ins Wasser gezogen wurden. Der Treidler, der immer ein Messer bei sich hatte, musste dann schnell das Treidelseil durchtrennen, um die Pferde zu retten. Wechselte der Leinpfad die Uferseite, mussten die Pferde auch die Uferseite wechseln. Diese Aktion an einem Treidelplatz wurde Überschlag genannt. Diese Art, die Schiffe flussaufwärts auf der Ruhr zu ziehen, war zwangsläufig sehr zeitraubend und die Unterhaltung der Schifffahrt erwies sich als derart kostspielig, dass im Jahr 1801 die Schifffahrt zwischen Langschede und Herdecke eingestellt wurde.

1803 wurden auch die Schleusen in Herdecke und Wetter aufgegeben. Die Ruhr war ab dieser Zeit nur noch von Mühlheim bis zur Mündung in den Rhein befahren; ab 1852 befuhr das erste dampfbetriebene Schiff die Ruhr. Der Ausbau der Ruhrtalbahn zwischen 1872 und 1876 und die Verschiebung des Kohlenabbaus ins nördliche Ruhrgebiet brachten die Ruhrschifffart im Jahr 1890 zum Erliegen. In Werden sind heute noch die Schleuse Neukirchen und die Papiermühlenschleuse erhalten.

Bereits 1849 wurden erste Planungen für eine Ruhr-Eisenbahn aufgenommen. Am 1. Juni 1870 war es soweit, die 43,2 km lange Strecke von Schwerte nach Arnsberg wurde dem Verkehr übergeben. Zwischen den beiden Städten wurden vier Bahnhöfe erbaut: in Langschede, Fröndenberg, Wickede und Neheim-Hüsten. Der provisorische Bahnhof Langschede hatte zu diesem Zeitpunkt schon acht Mitarbeiter und ab 1872 auch einen Bahnhofsvorsteher. 1880 erhielt der Bahnhof in ein sehr repräsentatives zweigeschossiges Empfangsgebäude im italienischen Palazzostil der Neorenaissance. Es ist nicht überliefert, wer sich für diesen prächtigen Bau stark gemacht hatte; ob es die eher sparsame private BME (Bergisch-Märkische-Eisenbahngesellschaft) mit Hauptsitz in Elberfeld war oder ob hier wirtschaftlich gut gestellte Bürger Langschedes nachgeholfen hatten. Das gepflegte Erscheinungsbild der Gemeinde Langschede und seiner öffentlichen Einrichtungen mit Straßenbeleuchtung, Bürgersteigen, gepflasterten Straßen hob sich deutlich von dem der Gemeinde Fröndenberg ab. Langschede nannte sich gern, aber etwas verwegen „Klein-Paris“.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1969 wurde der Bahnhof als selbstständige Dienststelle aufgelöst und dem Bahnhof Fröndenberg angegliedert. Seit diesem Zeitpunkt hatte der Bahnhof in Langschede nur noch die Funktion eines Wohnhauses. Seit dem 29. Mai 1983 halten in Langschede keine Reisezüge mehr; der Personentunnel zum Mittelbahnsteig wurde 1984 verfüllt. Seit 1987 steht das Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz.

Ab 2000 war das stattliche Gebäude unbewohnt und verfiel mehr und mehr. Im Jahr 2002 wurde die Baugenehmigung erteilt, das markante Gebäude zu restaurieren und ihm den alten Glanz des Bahnhofs Langschede zurückzugeben. Vorangegangen war eine aufwändige Planungsphase und ein schwieriges Baugenehmigungsverfahren, bei dem die zuständige Denkmalbehörde zu beteiligen war. Die Sanierungsarbeiten dauerten 7 Monate und wurden im Januar 2003 abgeschlossen. Seither präsentiert sich der Bahnhof Langschede nun als ein Büro- und Geschäftshaus in der ,,Neuen Mitte Langschede’’ und ist Standort eines Architekturbüros.

„Unsere Mühle zu Langhenschede“, so nannte der Graf von der Mark im Jahr 1461 die landesherrliche Mühle und unterstrich damit ihre beachtliche Bedeutung in der Grafschaft Mark. Dank ihrer Konstruktion als unterschlächtige Mühle, deren Wasserrad vorwiegend durch die Strömung des von der Ruhr abgezweigten Mühlengrabens angetrieben wurde und ihren drei Mahlgängen war die Wassermühle besonders leistungsfähig. Einen rasanten Aufschwung erlebte die Mühle, als die brandenburgische Regierung nach dem 30jährigen Krieg (1618 – 1648) einen Mühlenbann über Privatmühlen verhängte und die Bauern zwang, ihr Getreide nach Langschede zum Mahlen zu bringen.

Nach dem Lagerbuch von 1690 hatte die Langscheder Mühle den Mahlzwang von 187 Höfen und Kotten in fünf verschiedenen Kirchspielen; damit war sie die größte Bannmühle mit 3.630 Mahlgenossen und hatte die größte Auslastungen in der ganzen Grafschaft Mark. Die Müller in der Grafschaft Mark erhielten in der Regel einen Anteil von 5 % vom Getreide. Für die Instandhaltung der Mühle waren alle Eingesessenen des Kirchspiels verpflichtet. In neue Bahnen wurde das Mühl-wesen erst 1738 geleitet, als der Preußische König den Königsberger Kriegs- und Domänenrat Staffelstein nach der Mark sandte und ihn mit dem Geschäft betraute. Im Jahr 1805 übernahm Johann Heinrich Schoppe aus Hemmerde die Mühle in Erbpacht und musste neben allen Verpflichtungen 2.823 Taler Kaution stellen. Nach einem Rechtsstreit mit dem Fiskus ging die Mühle 1851 in das Eigentum von Schoppe über. Bereits 1852 sollte die Mühle verkauft werden; der Betrieb lohnte sich nicht mehr, nachdem es Konkurrenz durch eine Dampfmühle in Langschede (Schulze-Dellwig, später Hennemann) gab. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Wassermühle abgerissen.

Auf dem Gelände befand sich auch eine der zahlreichen Kettenschmieden Fröndenbergs; sie war der Ausgangspunkt des späteren Thyssen Werkes hier vor Ort. Durch den Bau der Ruhrtaleisenbahn auf der Strecke von Arnsberg nach Schwerte (1872-1876), erhielt Langschede eine neue günstige Verkehrsanbindung. Der Ingenieur Ernst Hartmann erkannte das Potential und erwarb 1890 das Mühlengelände mit Wasserrechten und Staurecht für die Ruhr. Auf sein Betreiben wurde eine Kombinationsturbine mit 165 PS gebaut, die die Mühle und auch das Walzwerk mit Energie versorgte. Der Ausbau des Walzwerkes schritt voran und am 20.10.1891 konnte unter dem Firmennamen Hartmann und Wanke eine Anlage mit zwei Blechstraßen, einem Schweißofen, vier Glutöfen, zwei Scheren und einer Rauch-Esse in Betrieb gehen. Zu dieser Zeit ahnte noch niemand, welche Größe und Bedeutung das Werk einmal annehmen würde. Die neue Turbine erzeugte mehr elektrische Energie als das Walzwerk benötige und so kamen die Häuser in Langschede in den Genuss von Strom und elektrischem Licht, vor Ort erzeugt. Das war zur damaligen Zeit neu und fortschrittlich.

Im Jahr 1899 wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft (mit der Bezeichnung Langscheder Walzwerk und Verzinkerei AG) umgewandelt und vergrößerte sich. Schwierige Jahre nach dem 1. Weltkrieg führten 1923 zum Verkauf der Firma an Wolf Netter und Jacobi AG; das Walzwerk wurde zwei Jahre später stillgelegt. 1938 folgte die Übernahme des Werkes an die Mannesmann Röhrenwerke. In den 1950er Jahren wurde das Werk stetig erweitert und zeitweise gehörten 1.000 Beschäftigte dazu. In den folgenden Jahrzehnten (ca. 1950 - 1980) wurden Produktion und Sortiment stets der Nachfrage angepasst. Dazu gehörten auch Fässer, Trommeln, landwirtschaftliche Geräte, Stahlflaschen, Lagertanks und Container. Der alte Ortskern, das Mühlenviertel, wurde 1967/68 abgerissen. Anfang der 1990er Jahre gab die Thyssen AG den Produktionsstandort in Langschede auf und es siedelten sich in den Folgejahren kleine und mittlere Betriebe auf dem ehemaligen Thyssengelände an. Die großen Wohnsiedlungen in den Bereichen Gartenstraße und Sonnenbergschule sind in der Blütezeit des Industriestandortes in Langschede entstanden.