Stadtteil Ostbüren

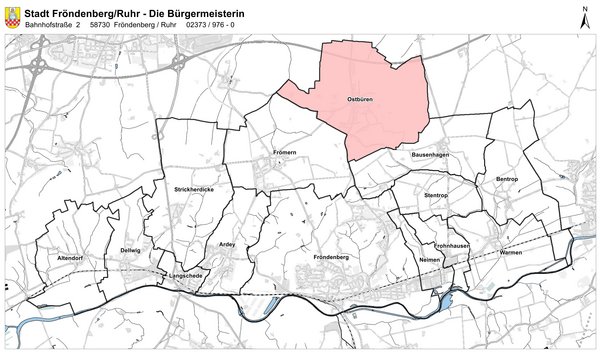

Nördlich auf dem Haarstrang und eingebettet in eine hügelige weitläufige Landschaft liegt Fröndenbergs Stadtteil Ostbüren. In Richtung Süden grenzen die Ortlage Hohenheide, im Westen der Stadtteil Frömern und im Osten der Stadtteil Bausenhagen an. Im Norden endet Ostbüren in etwa dort, wo die A 44 Aachen – Kassel die Landschaft durchschneidet. Mitten durch den Ortskern verläuft die Kreisstraße K24 in Richtung B 1. Alte Funde (fünf Hügel- und Steingräber, Dolche und Pfeilspitzen) lassen darauf schließen, dass es eine Besiedlung ab ca. 2500 v. Chr. gab. Im Jahre 1250 taucht erstmals der Name „Ostburen“ in Urkunden des Klosters Scheda auf. Urkundlich erstmals erwähnt wird die Siedlung 1283 als „Buren sita in parrochia de Vrunen-berne“ (Ostbüren gelegen im Kirchspiel Frömern). Lange war Ostbüren ein eigenständiges Dorf, stark geprägt durch Landwirtschaft. Es gab einen Bürgermeister, einen Gemeinderat und funktionierende Strukturen mit Handwerksbetrieben, Geschäften, Metzgerei, Bäckerei, Post und Volksschule. Nur eine eigene Kirche hatte Ostbüren nicht.

Die kommunale Neuordnung war ein gravierender Einschnitt für Ostbüren und andere Dörfer im Umfeld: Seit dem 01.01.1968 ist Ostbüren ein Stadtteil der Stadt Fröndenberg/Ruhr. Der Trend „Wohnen im Grünen“- gepaart mit günstigen Verkehrsanbindungen in benachbarte Städte und ins Ruhrgebiet - veränderte das Ortsbild in den letzten Jahren. Am Rande der vorhandenen Bebauung entstanden zahlreiche Einfamilienhäuser. Ein zentraler Treffpunkt im Ort war und ist das markante Dobomil-Gebäude mit Feuerwehrstandort und einem Kinderspielplatz nebenan. In der Nähe befinden sich ein Ehrenmal und die Friedenseiche sowie das schön restaurierte denkmalgeschützte Gebäude „Bauernkamp No. 1“. Etwas weiter in Richtung Ostbürener Wald findet man sehr alte knorrige Kopfbuchen, die Zeugen einer früheren Kulturlandschaft sind. Ein Wahrzeichen war die Ostbürener Mühle auf der Anhöhe im westlichen Teil Ostbürens in Richtung Kessebüren. Von ihr ist nur noch der Rumpf zu sehen. Am Ortsausgang befindet sich eine große Fläche, die lange Jahre als Mülldeponie diente. Dort befindet sich derzeit noch eine Kompostieranlage sowie eine Umladestation für Müll mit Wertstoffhof und Schadstoffannahmestelle.

Im Jahre 1861 nahm der Müller Eduard Hane aus Stockum den Bau einer Windmühle an diesem geeigneten Standort in Ostbüren in herrlicher Lage auf dem Bergrücken in Angriff. Das Untergeschoss, auch als Mühlenstumpf bezeichnet, ist massiv mit Bruchsteinen aufgebaut; der Grundriss ist achteckig, der Durchmesser beträgt 9,5 Meter. Der Oberbau wurde aus Holz errichtet und war mit kleinen Platten belegt. Die Mühle war insgesamt 17 Meter hoch. Das Flügelkreuz war mit vier Flügeln aus 10-12 Meter langen Eichenbohlen bestückt, die mit Segeltüchern bzw. Laken bespannt waren und per Hand je nach Windstärke ein- oder ausgerollt werden mussten.

Die Mühle besaß zwei Mahlwerke, was außergewöhnlich war. Im ersten Mahlgang wurde Korn zermalmt und Mehl hergestellt; im zweiten Mahlgang wurde Eichenrinde zerkleinert und als Gerbsäure für die Ledererstellung einiger Betriebe in Frömern und Lünern gewonnen. Bei einer Windstärke von 3 bis 4 drehten sich die Flügel 12 bis 15 Mal in der Minute. Durch die Übersetzung von Kammrad zum Läuferstein erreichte ein Mahlstein ca. 120 Umdrehungen pro Minute. Bei gutem Wind übertrug das Flügelrad über mehrere Kammräder eine Leistung von bis zu 50 PS auf die großen Mühlsteine.

Die Entwicklung von Dampfmaschinen machte die Mühle von Witterungsschwankungen und Windstärken unabhängig. War es windstill, wurde auf Dampfkraft umgestellt. Ab dem 2. Sept. 1886 wurde die Mühle mit einem Dampf-Lokomobil betrieben; später wurde in einem Stall hinter der Mühle eine Dampfmaschine aufgebaut. Ein unterirdischer Wasserspeicher neben dem Gebäude war mit Brunnenwasser gefüllt und stellte so den Betrieb der Dampfmaschine sicher.

Im Jahr 1925 wurde Ostbüren an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und ab 1930 wurde ohne Windkraft nur noch mit elektrischem Antrieb gemahlen. Die hölzernen Flügel der Windmühle hatten ausgedient und wurden, nachdem das Holz verfault war, nicht mehr ersetzt. 1962 wurde der Mühlenbetrieb ganz eingestellt. Letzter Müller war Hubert Degenhardt; sein Sohn Manfred Degenhardt ist heute stolzer Besitzer der Mühle; er ist der Ur-ur-enkel des Erbauers Eduard Hane.

Ab 1971 wurde die alte Mühle innen renoviert und ausgebaut zu Wohnzwecken. Seit dem 20. Dezember 1985 steht sie unter Denkmalschutz. Im Jahr 2021 fanden umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten statt (u. a. ein neues Dach und im Inneren einen Lehmputz). Die Ostbürener Mühle steht auf Privatgrund und kann nicht besichtigt werden. Ein kleiner Abstecher nach Ostbüren auf den Bergrücken lohnt allemal und wird mit einem großartigen Ausblick in die Landschaft belohnt. Und auch von außen ist die Mühle ein schöner Anblick

In den Jahren 1922/23 entstand an der Ecke Ostbürener Straße/Burgstraße ein Ehrenmal als Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten des ersten Weltkrieges. Nach 1950 wurde das bestehende Ehrenmal um die Namentafeln für die Toten des zweiten Weltkrieges erweitert.

Auch die Namen der Toten aus den heimatvertriebenen Familien aus den Ostgebieten sind hier genannt, obwohl die Gefallenen zuvor nie in Ostbüren gelebt hatten.

Infolge von Straßenverbreiterung wurde das Ehrenmal am 29.10.1977 an den heutigen Standort an der Burgstraße versetzt wurde.

In der Nähe des Ehrenmals steht die sogenannte Friedenseiche, die anlässlich der Siegesfeier zum Deutsch-Französischen Krieg (1870 - 71) gepflanzt wurde. Für den einzigen gefallenen Ostbürener Soldaten aus diesem Krieg 1870 – 71 gibt es für D. Becker eine Ehrentafel in der Kirche in Frömern.

Das stattliche Gebäude aus rotem Ziegel wurde 1896 aufgebaut auf den Grundmauern eines abgebrannten Hofes aus dem Jahr 1486. Mehrfach wechselten Besitzer und Nutzung des Gebäudes. Ab 1962 gehörte das Gebäude der Molkerei Unna und ging durch Übernahme dann an die Dortmund-Bochumer-Milchgesellschaft. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Dobomil als Abkürzung der Anfangsbuchstaben.

Zwischen 1968 und 1976 waren die Räumlichkeiten verpachtet an Angelantonio De Lucia. Der italienische Einwanderer und Facharbeiter bei der Firma UNION machte sich mit einer Käserei selbständig und stellte im Dobomil sehr erfolgreich die italienischen Frischkäsesorten Mozzarella und Ricotta her. Das „italienische Käsewunder“ aus Ostbüren erlebte einen großen Boom, so dass die Räumlichkeiten bald zu klein geworden waren und die Käserei Anfang 1977 ins Münsterland umsiedelte. Ein neuer Pächter konnte so schnell nicht gefunden werden und so kaufte die Stadt Fröndenberg das Anwesen.

Das Wohnhaus wurde vermietet und die Nebengebäude dienten zunächst als Lagerraum für Streusalz, Baustoffe und Mülltonnen. Dies stellte sich bald als unpraktisch heraus und somit standen die Räume bis 1982 leer. Durch einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 1982 wurde das Dobomilgebäude zur Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr und einigen Ostbürener Vereinen unter bestimmten Voraussetzungen freigegeben. Am 13.04.1983 gründeten engagierte Bürger Ostbürens einen Trägerverein. Folgende ortsansässige Vereine gehörten von Beginn an dem Trägerverein an: Kyffhäuserkameradschaft, Männergesangverein „Harmonie“, Frauensingkreis „Viva la Musica“, Kinderchor „Haarstrangfinken“, Freiwilliger Spielmannszug Ostbüren 1928, Trimmverein Ostbüren 1979, Skatverein „Kreuz Bube“ und auch die Freiwillige Feuerwehr Löschgruppe Ostbüren; später trat auch die ev. Kirchengemeinde Frömern dem Trägerverein bei.

Gemeinsam und in Eigenleistung wurde das Gebäude hergerichtet. Aus den landwirtschaftlichen Nebengebäuden entstanden nach und nach ein Feuerwehrgerätehaus, ein Saal, ein Clubraum, eine Küche und Sanitärräume. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit konnte der Vorstand Anfang 1985 mit der ehrenamtlichen Verwaltung des Hauses beginnen. Am 26. April 1985 schließlich erfolgte die offizielle Übergabe des Hauses vom Stadtdirektor der Stadt Fröndenberg auf den Trägerverein. Das Haus wird von Vereinen und Gruppen als Treffpunkt genutzt. Zeitweise befand sich eine Gaststätte im Haus und die Räum wurden für Feierlichkeiten vermietet. 2022 zog eine andere Gastronomie ins Dobomil ein.

Von Natur aus wäre die weitaus größte Fläche Deutschlands von Buchenwäldern oder Buchen- und Eichen-Mischwäldern bedeckt. Auch der Ostbürener Wald bestand früher nur aus Buchen. Im Mittelalter wurde dieser Wald in vielfältiger Weise von den Menschen genutzt. Um den Bedarf an Bau- und Brennholz zu decken, schlug man alle 15 bis 20 Jahre ganze Waldbereiche kahl und ließ die Bäume aus dem Wurzelstock neu austreiben. Später gewann der Wald für die Viehhaltung an Bedeutung. Im Herbst wurde der Wald als Weide für das Vieh genutzt; die jungen Baumtriebe und die Bucheckern waren Futter für die Tiere, das Laub diente als Einstreu in den Ställen.

Der Bedarf an Holz wurde mit der beginnenden Industrialisierung im 18. Jahrhundert immer größer. Bäume waren nicht nur Lieferanten für Bau- und Brennholz, sondern auch der Grundstoff für die Holzkohle. Auf der Ostbürener Heide gab es Feldbrandöfen zur Herstellung von Ziegelsteinen. Jetzt begann das Zeitalter der „Kopfbuchen“. Die „Gemeine Buche“, die Rotbuche, war ein Nutzbaum, der in unterschiedlichen Zeitabständen „geschneitelt“ wurde. Dabei wurden bei einer Stammhöhe von etwa zwei Metern die neuen unteren Triebe abgeschnitten. Das Weidevieh erreichte die neuen Triebe darüber nicht mehr und so konnte der Baum eine wesentlich breitere Krone ausbilden.

Die Folge war, dass im Herbst besonders viele Bucheckern abgeworfen wurden, die als Kraftfutter für die Rinder, Schafe, Schweine und Ziegen sehr begehrt waren. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Viehfütterung sowie auch die Brennholzgewinnung an den Kopfbuchen eingestellt. Dadurch entwickelten sich die Buchen zu dem heutigen Aussehen mit dem knorrigen Astwerk. Der untere dicke Stamm weist eine dunkle und sehr ausgeprägte Borkenbildung auf während die jüngeren Äste oberhalb von der geköpften Stelle eine glatte graue Rinde haben, wie dies für Rotbuchen typisch ist. Die bizarren Formen dieser Buchen sind zu jeder Jahreszeit sehenswert.

Knorrige Kopfbuchen im Ostbürener Wald sind stumme Zeitzeugen der früheren Kulturlandschaft hier. Die ältesten Bäume dürften um das Jahr 1800 gepflanzt und eventuell als Grenze zum Wald in Form einer Hecke angelegt worden sein. Napoleons Truppen zogen zu dieser Zeit über den Hellweg zu den „Sommerkriegen gen Osten“ und verbreiteten diese Art der Waldwirtschaft. Daher nennt man in einigen Gegenden Deutschlands diese urige aussehenden Bäume „Franzosenbuchen“. Eine Rarität ist der stärkste Baum mit einem Stammumfang von etwa fünf Metern und einem Kronendurchmesser von über 13 Metern. Diese Buche ist seit 2016 in der Online-Datenbank für Bäume und Sträucher www.Baumkunde.de registriert unter dem Titel „Kopfbuchen im Ostbürener Wald“. In dieser Datenbank befinden sich rund 4.000 Bäume.

Die erste Friedenseiche wurde an dieser Stelle im Jahr 1871 gepflanzt. Der Anlass war die Siegesfeier zum Deutsch-Französischen Krieg (1870 – 1871), der zur Gründung des Deutschen Reiches führte. Diese Eiche war für die Dorfgemeinschaft Ostbürens ein Treffpunkt ebenso wie das Dobomil in der Nähe.

140 Jahre lang wuchs die Eiche zu einem stattlichen Baum heran, bis sie vom Schwefelporling-Pilz befallen wurde und am 31. Juli 2008 aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. Für die Ostbürener war das ein Schock, denn der Baum sah auf den ersten Blick nicht krank aus und zudem verschwand mit dem Baum ein Symbol in der Ortsmitte. Der damalige Ortsheimatpfleger Hubert Beuke und sein Nachfolger Gerd Höneise schmiedeten einen Plan.

In Absprache mit der Stadt Fröndenberg wurde die Neugestaltung des Platzes „Friedenseiche“ besprochen und geplant. Aus gestifteten Bruchsteinen entstand in Eigenleistung eine Trockenmauer.

Am 31. März 2008 pflanzten städtische Mitarbeiter eine junge Eiche. Mit einem zünftigen Fest wurde der Platz mit der Friedenseiche am Sonntag, den 12. Juli 2009 bei herrlichem Sommerwetter eingeweiht.

Vorangegangen war ein Festgottesdienst im Festsaal des Dobomil-Gebäudes. Mit den Worten „Wachse gut, Friede sei mit dir“, segnete Pfarrer Egon Göllner die neue Friedenseiche an dem neu hergerichteten Platz. „Es gibt ein neues Wahrzeichen“ ergänzte der damalige Bürgermeister und wünschte dem jungen Baum viel Sonne und ein langes Leben. Seine Ansprache endete er mit den Worten „Blätter und Früchte der Eiche sind häufig auf Orden und Abzeichen zu finden. Hier sind sie aber kein Symbol für Sieg und Ruhm. Dieser Ort wird ein Friedensplatz für Generationen!“

Mehr als 300 Besucher kamen zum Fest. Die Dorfgemeinschaft und die Vereine Ostbürens hatten alles gut vorbereitet. Das Fröndenberger „Katastrophen-Orchester“ spielte auf; es wurde getanzt und zünftig gefeiert.

Der Männergesangverein „Harmonie Ostbüren“ begleitete die Feierlichkeiten mit stimmungsvollen Liedern und trug damit zu einem gelungen Fest bei.

An diesem Tag war die junge Friedenseiche bereits 4,89 Meter hoch gewachsen.

Etwas versteckt mitten in Ostbüren steht dieser typisch westfälische Bauernhof. Er wurde 1869 neu erbaut und steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Das zweigeschossige Haus mit Lehmziegelgefachen war lange im Besitz der Familie Schneider.

Folgende Inschrift auf dem Torbalken weist darauf hin: „Wer ein und aus geht durch diese Tür, der soll bedenken für und für, dass unser Heiland Jesus Christ, die rechte Tür zum Himmel ist. Dietrich Schneider 17. Juli 1869 Gz. Rose Niederstadt.“

Im Laufe der Jahre wurde das alte Fachwerkhaus unterschiedlich genutzt und beherbergte zeitweise auch einen privaten Kindergarten.

Das Gebäude verfiel und stand kurz vor der Zwangsversteigerung, als es von einem Liebhaber alter Gebäude entdeckt wurde. Dieser kaufte 2011 das Kleinod in Ostbüren und restaurierte das Haus mit viel Liebe zum Detail und mit dem nötigen Sachverstand sowie handwerklichen Können. Das alte Gebäude hielt so manche Überraschung für den neuen Eigentümer parat. Er stieß auf Eichenbalken, die älter als 300 Jahre waren, also doppelt so alt wie das Haus selbst. Längst vergessene Winkel und Räume wurden wiederentdeckt und zugeputzte Luken und Gefache freigelegt. Alte Holztüren mit eisernen Beschlägen und Fenster wurden aufgearbeitet, denn möglichst viele alte Materialien sollten wiederverwendet werden. Am Ende sollten alle restaurierten und neu gestalteten Räume lichtdurchflutet sein durch viele Fenster und Luken. Dass dies gelungen ist, beweist heute ein Blick vom gläsernen Windfang im Eingangsbereich bis hoch zum gusseisernen Rundbogenfenster im Obergeschoss, wo früher das Strohlager war.

In stimmungsvoll eingerichteten Räumen des Fachwerkhauses befand sich zeitweise (bis 2022) ein Café. Auch auf der kleinen Terrasse vor dem Eingang konnte man selbst gebackenen Kuchen und Waffeln genießen.